ヘタクソなりに、潮について語ってみる。

前提

ここでは、基本的に海について語ってみる。

川のことはよくわからんので、共通してたり違ったりする点もあると思う。

(感覚的に、川だから潮というか月齢が関係ないことはないと思っている)

もちろん、俺の経験した範囲と、執筆時点の俺の認識に基づくものだから、確かではない。

俺は科学者じゃないし、単なる釣り人7年生なので、参考程度にしておいてほしい。

海は一定じゃない

まず、海は絶えず動いており、変化している。

波は押して引いている。止まっていることはない。

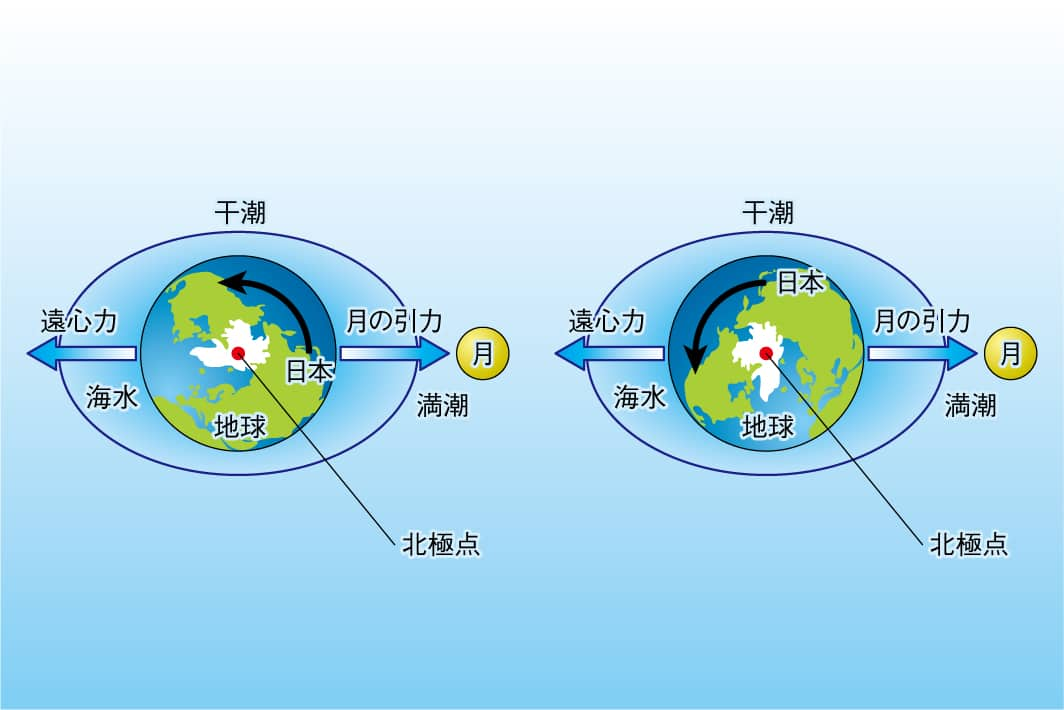

なんでかっていうと、月の引力が地球に影響を与えているから。

(太陽の影響もあるらしいけど、ベースは月だと認識している)

満ちて引く~満潮と干潮

で、その影響力はだいたい12時間くらい周期で、海が上がったり下がったりしている。

水位が上がる、水位が下がるってイメージでOK。

そのMaxまで上がった状態を満潮、Minまで下がった状態を干潮と呼ぶ。

更に満潮と干潮のピーク時を、潮止まりという。

満潮と干潮は各12時間サイクルつまり1日に4回の潮止まりがあるということ。

逆にいえば、満潮と干潮のピーク時=潮止まり以外は潮が動いているということ。

潮止まりの時間はどれくらい継続するの?というと、たぶん正確に測定する方法はない。

まあ、正確に測定する必要はない。

潮止まりは釣れないことが多いので、休憩してればOK。

以下、こちらより引用

潮が動くとどうなる?止まるとどうなる?

簡単にいうと、潮が動くと、海中の酸素量が増えると言われている。

酸素量が増えたからってどうなんだよって話もあるんだが、水中の酸素量が少ないことをイメージしてもらえれば、そこにいる生き物ってたぶん元気が出ないよねってことは想像しやすいかと思う。

殆どの生き物は酸素を必要とするわけで、酸素が少ないよりも多い方がいいだろう。

水中の酸素量が増えれば(少ない状態でなくなれば)、元気になるだろう。

食物連鎖に当てはめてみると、末端にいるプランクトンが元気になれば活動的になったり増えたりするだろうし、そうなればプランクトンを食べる小さな生き物も元気になるだろうし、それを食べる虫や小魚も元気になるだろうし、更にそれを食べる大型の魚も元気になるだろう。

そして、生き物がいる限り、水の中の酸素は消費され続ける。

流入量が減ったり止まったりすれば、逆に生き物たちは元気がなくなる。

だから、潮止まりや潮止まりに近づくにつれて釣れなくなる。

もちろん、潮の影響を受けやすい生き物と、影響を受けづらい(影響が小さい)生き物がいるため絶対に釣れないというわけではないが、そういう傾向があると思ってもらえればOK。

動きの幅と潮

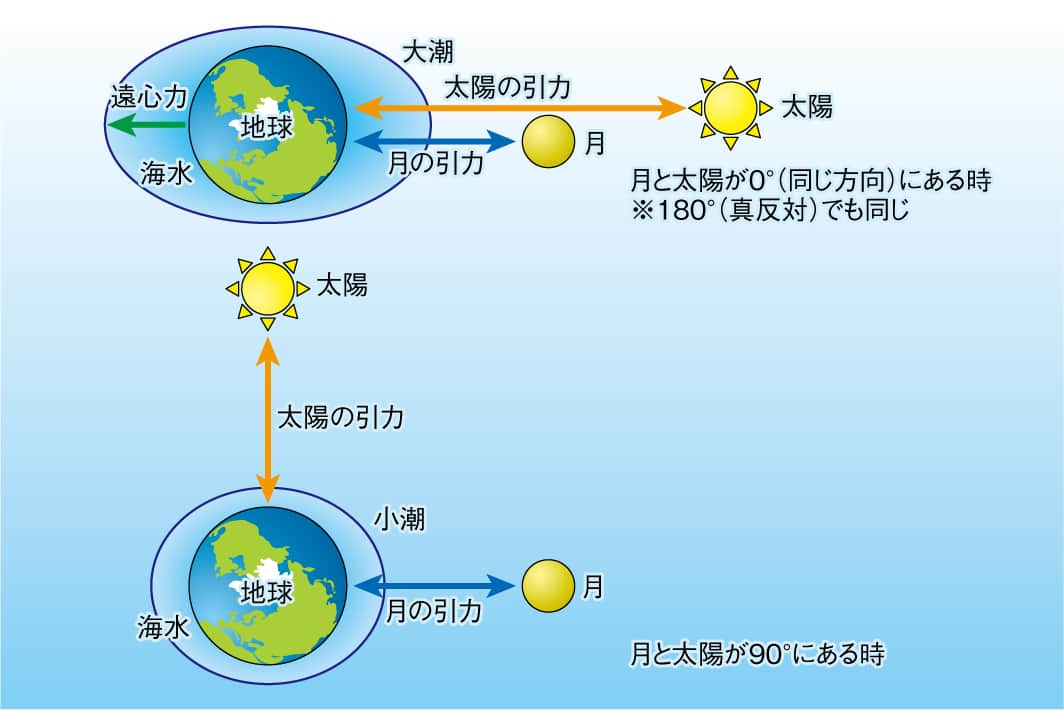

満潮の時に水位が上がり、干潮の時に水位が下がると言ったが、その「上げ幅」や「下げ幅」は一定ではなく、月と太陽の引力によって変化する。

最も水位の変化が大きい時を大潮、小さい時を小潮と呼ぶ。

以下、こちらより引用

その変化は、小潮→長潮→若潮→中潮→大潮→中潮→・・・というサイクルで訪れる。

大潮は月に2回あり、満月と新月それぞれに訪れる。

同じ満潮でも、大潮の方が水位が高くなる=水の量が多いわけだから、その水域では前項の酸素量が更に向上することになる。

だから、大潮の方がよく釣れると言われているのかと認識している。

東京では、大潮の時の満潮と干潮の差は2mとのこと。(参考URL)

アメリカの大西洋側にあるファンディ湾という場所では、満潮の干潮の差は15mにも及ぶらしい。

釣果への影響

前提

結局、ポイントは「1日の中の、満潮~干潮サイクルの話」と「満月から新月の間の、大潮~小潮サイクルの話」の2つ。

そして、それらの組み合わせで傾向が決まると言えるかと思う。

なぜ「傾向」というのかというと、絶対に釣れるとか絶対に釣れないとかは、ないから。

潮止まりで釣れたこともあるし、大潮で釣れなかったことはたくさんある。

だから、「潮止まりは釣れない」とか「大潮だから釣れる」というのは方向性の話であって、「潮止まりじゃない・大潮じゃないって時よりは、それ以外の時の方が釣れやすい」くらいしか言えないと思う。

潮だけで釣れるとか釣れないとかが決まるのかというと、そうではない。

地域・釣り場所・対象魚などが影響の大きい代表格。

地域

俺の釣り人としての技量を棚上げして言うなら、南や西に行くほど楽勝になるイメージ。

潮が少々悪くても、釣り方が大外れしておらず、エサも好まれそうなものを使って、対象魚に拘らないなら、だいたい釣れる印象がある。

具体的にいえば、関東や北関東では大して釣れなくても房総半島や三浦半島に行けば何かしら釣れたし、淡路や九州は更に楽勝だった。

水温の関係もあるのだろうが、西や南の方が小魚がいるからだろうか?

反論もあるだろうが、俺の釣り歴の中では釣果やボウズ率は明確に違う。

五島なんて、今よりもずっとずっとヘタクソでモノを知らない状態だったが、それでもバンバン釣れて最高だったことをよく覚えている。

釣り場所

場所は、釣り公園の堤防・漁港・磯・沖堤防・船釣りなどが挙げられる。

これも絶対とは言えないのだが、元々水深がある場所よりも、水深があまりない場所の方が潮の影響を享受しやすいように思う。

具体的にいえば、水深が3mくらいしかない漁港や釣り公園の方が大潮や潮止まりの影響が強い気がする。

元々水深がある場所の方が、影響が小さいイメージ。

磯もダイレクトに影響を受けるんじゃなかろうか。

俺は怪我が怖いのと不便なのであまり行かないが、地形が複雑なだけ生き物の種類も多いため、恩恵を受けやすいんじゃないかと。

元々水深のある沖堤防や釣り公園あるいは船釣りなどにおいては、潮が悪くても様々な生き物がいて、それを食べる生き物もまた多くいるため、水深が浅い場所よりも影響は小さい印象。

対象魚

最も影響が大きいポイントかなと。

アナゴやウツボなんかのヘビっぽい形をした魚はあまり潮の影響を受けない気がする。タコやイセエビも。

あと、小魚系は、潮よりも天候や水温の影響が大きい気がする。

潮が悪くても、小魚は割と釣れる印象がある。

小潮でも天気と水温がよければ、サビキは釣れるし。

マダイやチヌなど鯛系の頭がいい魚や、青物は影響が大きいかなと。

イカはどうなんだろう。

オカッパリでエギングはあまりやらないので釣果の違いはわからないが、船釣りのイカは釣果の良し悪しよりも潮があると釣りづらいことの方が印象強い。

満月と新月

満月の大潮と新月の大潮では釣れ方が違う!なんて話を聞く。

満月だと明るすぎて釣り人の影が水に映ってしまうからだ!なんていう人もいるが、正直ピンとこない。

それって表層にいる魚だけの話じゃないの?と思ってしまう。

実際に夜の海に潜って水の中から見上げた経験がないため印象論だが、その影なんていいとこ中層くらい、よほど水深が浅くないとボトムまでは至らないだろう。

確かに、人から見ても、弱い光であっても暗闇の中だと目立つから、ゼロとは言えない。

闇の中に、真っ暗ゾーンと薄暗いゾーンがあって、薄暗いゾーンがなんか意味不明に動いているとなると、気持ち悪さや怖さを感じて逃げるかもしれない。

釣り界の有名人(名前は忘れた)が言っていたのは、満月だと魚的に視界がいいから狩りがうまくいくため朝マヅメのうちにその日分のメシを済ませてしまい、それ以降は釣れなくなってしまうとのこと。

釣り人の影はともかく、満月だと光量が多いから獲物を見つけやすい、だからドンドン狩りが成功してメシを食う、それ以降は腹いっぱいなので食いが悪い、ということか。

もちろん濁っていたら視界は悪いままだろうから、あくまで傾向としての話なのだろうが、納得感はある。

新月の時はその現象は発生しないわけだから、比較すると、やはり傾向としては新月の大潮の方が釣れるという答えになるのかもしれない。

コメント