ビギナーもベテランも、船に乗ろう。アジを釣ろう。

簡単だし、いっぱい釣れるし、手軽で気軽で楽しいよ。

概要

アジなんて、オカッパリでも釣れるじゃん!という人もいるだろう。

だから敢えて金を払ってまでやる釣りじゃないよ!という人もいるだろう。

でもね、関東でオカッパリのアジなんて、マズメ時がせいぜいで、昼間は豆アジだし夜もバンバン釣れるわけじゃない。

船にさえ乗れば、季節にもよるがアホほど釣れたりする。

休みの日のホビー的な釣りにしてもいいし、友達と和気あいあいやってもいいし、仕入感バリバリのガチ釣りしてもいいし、難しい釣りの傷を癒しに行ってもいい。

関東の人は、マジでオススメ。

期待できる釣果

東京湾のアジは年中楽しむことができるものの、真夏は絶対にやめておいた方がいい。

水温が高すぎて大して釣れないし、真夏の船釣りは暑すぎて過酷。

それに、産卵期から回復していなくて味が落ちていることもある。

それを除けば、春も秋も冬も楽しめる。

船釣りに慣れていないなら、寒い冬よりも春や秋が無難。

特に、秋は晩秋あたりからサイズもよくなってきて数もかなり釣れる。

冬は寒いんだが、メバルやカサゴなど嬉しいゲストが多いのが特徴。

特に海にあるストラクチャー(なんらかの構造物)の近くはチャンスタイム。

数は、本当に海のコンディションと釣り人の慣れと手返しによるのだが、よほどの船酔いでもしないかぎりボウズってことはないだろう。

いい日ならビギナーでも30くらいはいけるし、上手な人なら100オーバーもある。

ちなみに、俺のベストスコアは130。

次点、ビギナー3人のお世話をしながら103。

別にアジ釣り名人なわけではないが、慣れたらこれくらいはいける。

その他の外道は、イシモチが代表的。

下魚扱いされるが、塩焼きにすると美味。刺身はイマイチ。

その他、サメやクロダイが釣れたことがあるし、マダコを釣った人を見たこともある。

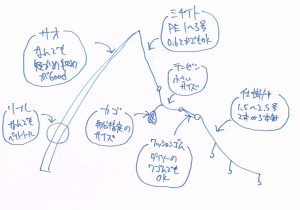

船アジ釣りに使うタックルと仕掛け

よくわからない人や自分の道具を持っていない人は貸し竿を借りればよいが、構成は知っておこう。

絵がヘタクソなのは許せ。

竿とリールから糸(ミチイト)が出ていて、そこにテンビンという道具を接続して、撒き餌であるコマセを入れるカゴと、魚に食わせる仕掛けを接続する。

撒き餌であるコマセでその気にさせて、仕掛けにつけたエサを食わせて釣るイメージ。

テンビンは、ミチイトとカゴと仕掛けをつなぐための道具と思えばいい。

まず、竿。ぶっちゃけなんでもいい。

とはいえオカッパリの竿の流用はお勧めできなくて、船釣り用に汎用的な竿を買うといいと思う。

俺が愛用しているのは、ダイワのアナリスター。

アジ、カワハギ、アオリイカなど色々使えるのでお勧め。

次にリール。これも、なんでもいい。

ただ、船釣りでは基本的にベイトリールという種類を使うので、スピニングリールじゃない方がいい。

違いは、オカッパリみたいにキャストする(投げる)=横の動きがあるならスピニングの方がよいが、船釣りでは基本的に投げることはなく端に落とすだけ=縦の動きだけなのでベイトリールが向いていると思ってくれたらいい。

安いのでいいので、こんなんでも。

色々な船釣りを考えているなら、どれだけ糸が出ているかを把握できるカウンター付きのものがいいかと思う。

リールに巻く糸(ミチイト)は、PEラインを使う。

別にナイロンじゃダメってことはないが、船釣りだとPEラインを使うことが多いので、とりあえずPEにしとけ。

太さは、1~2号もあれば充分だが、色々な釣りをする前提でリールをたくさん持っていないなら3号を巻いておいてもいい。

俺は0.6号を使っている。雑に扱うと切れることもあるのだろうが慣れたら大丈夫だし、カワハギと共用にしていることもあり、また細いラインの方がヒキを楽しめる。アジくらいでも3本針にすべて掛かるとビンビン引いてウキウキする。

テンビンは、あんまりゴツくないものでok。

根掛り対策に、予備はひとつあってもいいかも。

カゴは、小さめのものでok。あんまりデカくても意味がない。

基本的には船指定の重さにしなければならないが、東京湾のアジはだいたい40号でいいと思う。

オモリの付け替えで色々対応できるタイプもある。

汎用性はこちらの方が高いが、カゴ+オモリというパーツ構成になるため、オマツリ(糸絡み)しやすくなるのが欠点。

手慣れてきた人にはいいが、ビギナーは避けた方が無難。

テンビンと仕掛けの間につける、クッションゴム。

なくても釣りはできるが、これがあると勝手にアワセをしてくれるので、あったほうがいい。

ただ、ぶっちゃけダイソーで売っている太めの輪ゴムで充分だったりする。

最後に、仕掛け。

難しい釣りではないが、手返し(手際の良さ)と仕掛けで釣果が決まると言ってもいい。

ハリス(仕掛け糸)は、細ければ細いほど釣れると思っていい。

よく切られちゃうな~と思ったら2号にしてみるとか、2号で食いが悪ければ1.5号にしてみるとか、試行錯誤して。

個人的には、東京湾のアジ釣りは浅場だし手返し優先だと思っているので、切られてもいいから1.5号を推奨。

深場のアジはサイズも大きいし外道のバリエーションも豊富なので、2.5号くらいでもいいかもしれないけど。

大事なポイントとして、ハリの数と仕掛けの長さがある。

針が多い方が数は釣れるし、仕掛けが長い方が探れる範囲が広がるのだが、その分だけオマツリしやすいという欠点がある。

ビギナーは、2本針でなるべく短い仕掛けを使うのがいいと思う。

下向いて手元に集中して絡まった糸をほどいていると船酔いしやすいし、何回もオマツリしていると気力が萎えていってしまう。

もちろんそれでもオマツリしてしまうことはあるから、複雑に絡んでしまったときはスッパリ諦めて切って付け替えた方がいい。そのためにも、仕掛けは多めに用意しておくこと。

船アジ釣りのイメージ

まず、船に乗って沖まで出る。

どこから乗るかにもよるが、30分~小一時間くらいだろうか。

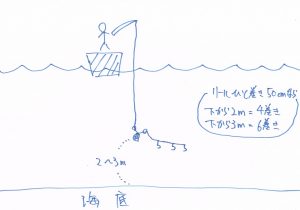

で、ポイントに着いて海に落とすと、こんなイメージになる。

ポイントにもよるが、水深はだいたい10~20mくらい。

魚を釣るときは指示ダナ(魚がいる場所の水深)に合わせるのだが、東京湾の浅場のアジは海底から2~3mくらい。

だから、まず底まで落とす。糸が出なくなったら、底まで到達したサイン。

その状態だと糸がたわんでいるので、ピンと張るまで巻く。これを「底をとる」という。

釣りの超基本なので、是非とも覚えてほしい。

で、その状態から2~3mあげるのだが、何回巻いたらそうなるのかは、リールによる。

リールによって、ひと巻きで巻き取る糸の長さが違うからね。

自前の道具ならリールの型番でググれば出てくるし、貸し竿も同様。

型番とかよくわからんわ!という場合は、ひと巻きは概ね50cmくらいなので、2mに合わせるなら4巻き、3mに合わせるなら6巻きが目安。

もちろん誤差はあるので、あんまり釣れないと思ったら、0.5巻きくらいずつ刻んで増やしたり減らしたり確認したらいいと思う。

ぶっちゃけそんなにシビアな釣りではないし、その試行錯誤が楽しいんだから。

釣果アップのコツ

コツは、大きく手返しとコマセワークの2つ。

手返し

手返しとは、手際のこと。

ヒラメやマダイなんかと違って、アジは数を釣ってナンボだから、手際の良さがモノを言う。

パッと釣って、サッとあげて、すぐに針を外して、アジをバケツに入れて、コマセを詰めて、また投入する。

この動きをいかにスムーズに行えるかで釣果が決まる。

まず、「パッと釣る」は、スムーズに仕掛けを投入して、底を取って、タナを合わせて、釣る。

これは、繰り返せば勝手に改善する。

もちろん、一朝一夕で身につくものではないけど、何回かやっていれば自然に上手になる。

「釣る」という部分は、コマセはこまめに補充する、何回かに一回は中にたまっている前回分のコマセを捨てる、エサ(だいたいはアカタンというイカ)がついていても何回かごとに変える、仕掛けがヨレてきたら変えるなど、色々と工夫するといいと思う。

感覚的には、仕掛けは20~30くらい釣れたらチェンジするイメージ。

針を外すときは、道具を使った方がいい。

素手でもいいけど、魚の扱いに慣れていないとダメだし、深く刺さると抜けづらい。

釣ったアジは、とりあえずバケツに放り込んでおけばいい。後でまとめて処理すればok。

とにかく釣れるときに釣っておく。

釣れない時間はやってくるので、釣れるときにその時の分まで釣っておく。

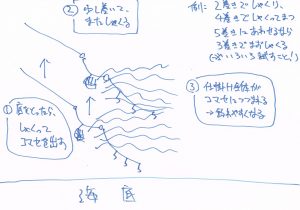

コマセワーク

コマセワークとは、カゴに詰めたコマセをいかに効率的かつ効果的に使うか?ということ。

楽勝の日であれば大して気にせずに使えたりもするが、それでも食いが悪い時間はくるし、釣れない日ならなおさらのこと。

だいたい、こんなイメージ。

仕掛けは、基本的にはダランと下にたれて、少し潮の流れでたなびいているような感じ。

もちろん潮の有無や速さ、付けエサにもよるが、そんなイメージ。

つまり、カゴよりも下にあるということ。

カゴを振ってコマセを出しても、仕掛けの近くにいかないということ。

じゃあどうするかというと、タナに合わせる前にコマセを出せばいい。

ひと巻き50cmのリールでタナを2mに合わせるとしたら4巻きするのだが、まず2巻きしたらコマセを出して、もう2回巻いて計4巻きして再びコマセを出す感じ。

で、タナに合わせたときの仕掛けの位置にコマセが効いて釣れやすくなるという理屈。

これは、コマセを使う釣りはなんでも同じ。マダイでもワラサでもキハダでも同じ。

もちろん、この例はあくまで例に過ぎないので絶対視はしないでほしい。

使っているリールの巻き取り量や潮の速さなんかにもよるので、「○巻きして、プラス○巻きして、○メートルにあわせる」という考え方が重要であると理解してもらえると嬉しい。

だから、何が正解であるかは実際に試行錯誤してみてね。

バチっと合ったら、超嬉しいから。

ただ、それを見つけてもポイント移動したり時間が経過したりするとズレることもあるので、また探すこと。

持ち帰りについて

釣れたアジはとりあえず足元のバケツに入れておくといいが、そのまま帰るわけにはいかない。

締めないとダメね。

締めるという行為は、即死あるいは仮死状態にすると解釈して差し支えない。

簡単にいうと、魚は死の間際で苦しむときに暴れてマズくなるので、それを防ぐ目的。

あと、ゆっくりと苦しめて死なせるというのはよくないよね、殺すにしても手早く楽にしてあげよう、という道義的な観点もある。

どうせ食うし殺すだろ?って人は、じゃあ君も同じでいいんだよね?って話。

まず、クーラーボックスの中に氷を入れて、少し海水を入れて、「冷海水」を作る。

これはどんなパターンでも使う。

締め方には色々あるんだが、楽なのは氷締め。

この冷海水に、単純にドボンと入れる。アジは寒すぎて死ぬ。以上。

それでもいいんだが、よりよいのは神経締め。

こういう道具で、脳をグリグリすると締まる。

口がパッカァァァって開いたら、うまくいった証拠。

小さいサイズなら、これくらいの道具でOK。

血抜きについては、アジはぶっちゃけどっちでもいいと思う。

もちろん血抜きした方がいいんだろうけど、神経締めさえしておけば、だいたい大丈夫。

カツオみたいに血生臭くなりやすい魚や、血液量の多い大型の魚であれば必須だと思うけど、アジはそうでない。

持ち帰ってすぐに処理するなら、大して問題にはならない。

今日は疲れたから捌くのは明日だなーってときは、やっておいた方がいいと思うけど。

コメント