私は毎月多数のIT資格合格者を輩出しているITスクールで講師のアルバイトをする一方、私自身IT未経験者ながらIT資格を10個以上取得した経験から、これからIT業界を目指す方に向けておすすめのIT資格や、最短で合格を狙える学習方法をお伝えしていきたい。

IT資格の種類について

IT資格には様々な種類があり、その総数は110個以上と言われている。IT資格の取得を目指す上で、何でもかんでも取得していくというものでもない。ITでもアプリなどを作る開発者側になりたいのか、ネットワーク系もしくはデータベース系に興味があるのか、はたまた、プロジェクトリーダーをやりたいのか色々な道がある。興味がある分野があれば、その分野に適した資格を狙えばいいと思う。ただ、中には自分が進みたい道がわからないという方もいるだろう。そういった方はこれから説明する基本となるIT資格を取得して、仕事を進めていく上でじっくり興味がある分野の資格を目指していけばいいと思う。

さて、まずはIT資格についてどのような種類があるのかを見ていきたい。

IT国家資格

IT資格には国家資格があり、その数は全部で13ある。全ての社会人に向けての基礎知識を問う「ITパスポート試験」や、セキュリティ観点よりITの安全な利用活用を推進する「情報セキュリティマネジメント試験」、情報処理技術に関する基本的な知識・技能を有していることを認定する「基本情報技術者試験」や、その上位資格にあたり高度IT人材を目指そうとする方向けの「応用情報技術者試験」。応用情報技術者試験のさらに上位で専門性の高い分野に特化した知識・技能を問われる「プロジェクトマネージャー試験」、「ネットワークスペシャリスト」等の俗に高度情報処理技術者試験と呼ばれる試験が9ある。

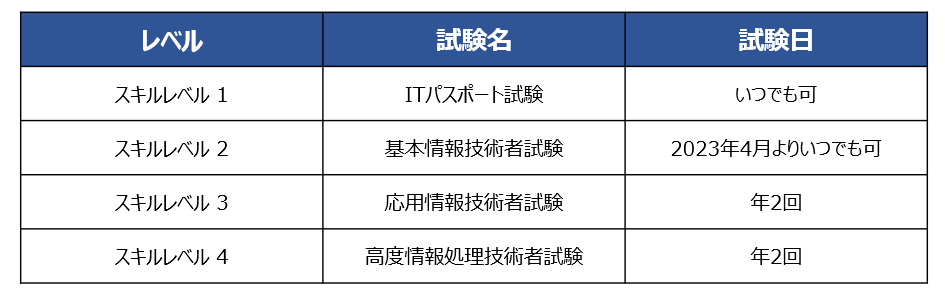

ITパスポート試験は試験会場が空いている日であれば、いつでも予約して受験することができるが、その他の試験については毎年年2回(春と秋)のみとなっている。

2023年4月からは基本情報技術者試験と情報セキュリティマネジメント試験をいつでも受験できるようにすると発表があったため、2023年4月からは、受験者が都合の良い日時を選択して受験できるようになるが、それ以外の試験は年に2回だけだ。

スキルレベルと試験日をまとめると以下の通りである。スキルレベルが上がるごとに難易度が高くなっている。

ベンダー系の資格

ベンダー系の資格とは、IT関連のソフトウェアやハードウェア製品、ネットワーク機器などを製造して販売する企業が自社製品についての一定の知識やスキルがあるかを認定する試験である。

例えば、Windows製品を取り扱うMicrosoft社がMicrosoft Office 製品の操作スキルを証明する「MOS」だったり、ネットワーク関連だとネットワーク機器を取り扱う大手Cisco社が提供しているCCNA試験や、昨今非常に人気があるAWSというAmazonの公式認定資格でクラウドサービスを体系的に学んだことを証明する資格など様々な資格がある。

これらのベンダー系資格は即戦力を求める企業で求人に掲載されているケースが多い。資格を有していれば未経験者でも歓迎というような記載も目にするので、即戦力までは言わないが、業務に近い実践的な資格ということも言える。

試験は各都道府県にあるテストセンターで受験することができ、国家試験のITパスポートと同じようにテストセンターで試験が開催されていれば、いつでも受験をすることができる。受験費用は国家試験と比較して高額である。

民間系の資格

民間系の資格とは、民間団体や個人などが独自に設けた資格のことを指す。例えばWindowsなどのOSの仲間で、オープンソースのLinuxというOSがあるが、そのLinux技術者を認定するための試験やプログラミング言語のRubyというシステム設計やエンジニア向けの試験がある。民間系の資格もベンダー系資格と同様にいつでも受験することができ、受験費用もベンダー系資格と同様に高額である。資格の数はベンダー系資格と比較して多く、マイナーな資格が多いという印象だが、こちらも求人の募集要項に歓迎するスキルとして掲載されている場合がある。

IT資格取得のメリット・デメリットについて

次にIT資格取得のメリットとデメリットを見ていこう。

メリットについて

IT資格の取得が昇進の条件になっている企業も中にはあるかもしれないが、主にIT資格を取得するメリットは以下の3つがあげられる。

①知識を体系的に学べる

資格の学習をすることで専門知識の領域を広く学ぶことができる。実際の実務ではやるべき領域がある程度限られており、専門知識の及ぶ範囲は狭く深いという印象がある。資格勉強をすることで基本となる知識を広く押さえることができ視野が広がると思われるため、業務に対しても別の視点からアプローチができるかもしれない。

②就職や転職に有利になる可能性がある

就職や転職活動の際に、面接官にどのくらいのスキルを持っているのかを示すことができる。例えばIT未経験者であっても、ITパスポートを取得していれば全くITがわからないということではないと判断がつくだろう。資格を持っているから即戦力になれるというわけではないが、資格を有していることで最低限のその資格レベルの知識は有しているものと理解してもらえるし、学習意欲などポジティブな印象を与えることができる。

③資格手当てがもらえる

学生の方や既にIT業界にいる方など、資格の種類によっては学校もしくは所属の会社より資格手当がもらえる場合がある。

私はこのメリットを活用させていただき、合格した場合は自身で購入した学習教材を1万円以内までを補助してもらい、受験費用の控除をさせていただいた。

中には基本情報技術者試験を合格することで学校から10万円の資格手当てが出たり、高度試験の国家資格を取得すると一時金として30万円を会社から支給されたという話も聞いたことがある。私もそうだったが、これを目当てに資格取得を目指す方も実際には多いと思う。

デメリットについて

次にデメリットについて見てみよう。以下、3つのデメリットがあげられる。

①資格勉強によりプライベートの時間がなくなる

IT資格を取得するには試験勉強が必要だ。難易度が高い国家試験などは半年などの長期スパンで学習計画を立てる必要があるし、社会人など働いている方は、仕事終わりや土日を返上して勉強しなければならない。

これは結構な負担であり、私自身も仕事終わりに眠い目をこすりながら勉強したり、好きなお酒を控えたり、土日もやりたいことを我慢したりしていた。

②資格取得にお金がかかる

受験費用が高いのがデメリットである。国家試験はベンダー系資格に比べると受験費用は安い。例えば、国家試験の基本情報技術者試験の受験料は6,500円(税込み)だが、AWSのソリューションアーキテクト -アソシエイトの認定試験は16,500円(税込み)だし、CCNAは31,500円(税込み)かかる。無事合格できればいいが、不合格となった場合の再試験を考えると非常に重荷になってくる。

私も過去にMS系の資格で2回不合格になったのと、Linux系の資格の受験日を間違えてしまい、合計5万円近くを失ったことがある。後者の失敗をする人はほぼいないと思うが、、、。

その際の再試験は非常に辛いものがある。また時間とお金がかかるので、不合格が続く場合は、本当にその資格を取得するメリットがあるのか冷静になって考えてもらいたい。

③資格を維持しなければならない

国家試験は1度合格すれば特に更新手続き等は不要だが、ベンダー系資格は資格の失効日が定められているケースが多い。例えば、ネットワーク系資格のCCNAは取得してから3年間有効と決まっており、3年以内に再度同レベルのCCNAを取得するか、それよりも上位レベルの資格を取得しないと失効してしまう。

私もLinuxサーバ系の資格でLPIC1を持っているが、失効期限が迫り上位のLPIC2を取得したり、Azureの資格を取得して毎年有効期限切れしないよう再認定試験を受けている。

目的によるが、ただ資格を維持するためだけに上位資格などを挑戦する必要は個人的に必要ないと思う。現に私はCCNA等失効している資格がいくつかある。

IT業界を目指す方へIT資格取得のロードマップ!

既にIT業界に入って経験を積んでいる方は自分が取りたい資格が分かっていると思うが、まだ入社が浅い方やこれからIT業界を目指す方にとって、どのような資格を取ればいいかわからない方も多いと思う。

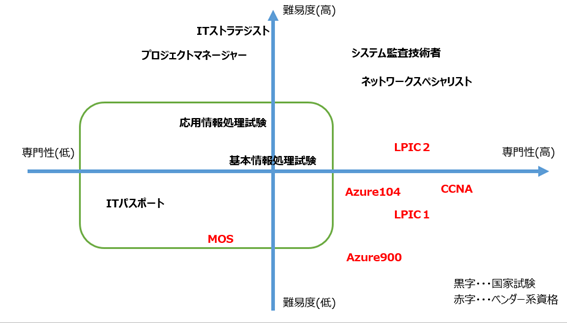

そのような方には以下の図の緑色の範囲にある資格をお勧めしたい。

まずは国家試験のITパスポートでITに関する知識を押さえていただき、基本情報技術者試験でITの基礎を築いてもらう。可能であればさらに上位の応用情報技術者試験まで取得する。応用情報技術者試験を取得することで、高度試験の1次試験を免除できるので今後高度試験のプロジェクトマネージャーや、ネットワークスペシャリストを目指す上で大きなメリットになる。

また、MOSもお勧めしたい。どの企業でもExcelなどのOffice製品を使っていて、特にExcelの関数やピポットテーブルなどを使えるようになれば業務でも困らないだろう。

まとめ

取得したい資格や、自分が目指すべき資格のロードマップをイメージできただろうか。

私は40才時点で転職回数が5回と多く、他の会社に出向して別の会社も見てきた中での印象だが、新卒入社の方は基本情報技術者試験を1年目に取得して、2年目や3年目に応用情報技術者試験やベンダー系資格を取得、5年目以降に高度試験に挑戦する方が多かった印象がある。

また、私もIT未経験者で求人検索をした際に、興味がある会社の募集要領をチェックして、その会社が歓迎するスキルを参考にしていたこともあった。

是非自分が進みたい道へのロードマップを作成し、資格取得を目指していただければと思う。後編では具体的な勉強方法について触れていきたい。

コメント