はじめに

英語資格試験というと、英検やTOEICは聞いたことあるという方、もしくは受験したことがあるという方も多いでしょう。

ではTOEFLやIELTSはいかがでしょう。

耳にしたことがあっても、違いまではわからないのという人が多いのではないかと思います。

この記事では、英語資格試験の種類とそれらの概要や違いについて説明していきます。

(この記事は2021年6月時点の情報に基づいて書かれています。)

色々な英語資格試験

英語資格試験には様々ありますが、この記事では日本において受験者も多く有名な、以下の4つの試験について扱います。

- 英検(実用英語技能検定)

- TOEIC L&R

- TOEFL iBT

- IELTS

これ以外の英語資格試験としては、主に大学入試で利用可能なGTECやTEAP、日本では知名度が低いですが世界的には有名な「ケンブリッジ英検」などがあります。

また、特定の職業の人などが受ける資格となると、「全国通訳案内士試験」や「国連英検」

「ビジネス通訳検定」など様々です。

英検(実用英語技能検定)

英検は日本英語検定協会に主催されている小学生から社会人までを対象とした日本独自の英語資格です。

英検と言う場合は実用英語技能検定のことを指していることが多いですが、英検IBAや英検Jr.を含む受験者数は年間390万人います。

特に中学生・高校生の受験者が多く、全体の約75%近くを占めています。

その理由としては、高校・大学の入学試験で英検の級・スコアが利用されているからです。

また、小学生以下や大人でも、英語学習の成果を確認する目的で受験しています。

英検が広い年代の人に受験されている理由としては、レベルの異なる「級」が存在しているからです。

最も下のレベルである5級が中学初級程度で、最も上の1級が英語上級レベルになります。

また、1〜5に加えて、3級と2級の間の準2級と、2級と1級の間の準1級が存在します。

試験内容ですが、5~4級は筆記とリスニング、3級以上はそこに面接が加わります。

面接がある場合は、1次の筆記試験に合格すると2次の面接が受験可能になります。

試験時間や問題構成は級によって異なり、例として3級の場合、筆記(リーディング・ライティング)が50分、リスニングが約25分、面接が約5分です。

検定料(受験料)も5級の4,500円から1級の12,600円まで、級が上がるごとに高くなっていきます。

英検では各級で決まっている合格点をとらないとその級が獲得できませんが、合否判定に加えて、CSE(Common Scale for English)スコアがつくので、不合格であっても自分の到達状況を確認することが出来ます。

大学入試などで英検を利用する場合には、級の合否を問わずCSEスコアを提出可能なケースもあります。

また、英検には従来型のペーパーでの試験に加えて、英検S-CBT(Speaking-Computer Based Testing)があり、英検S-CBTの場合は筆記の合否に関係なく、音声録音方式のスピーキング(従来型での面接)もその日に受験します。

試験時間や問題構成、合格基準などは同じですが、S-CBTは受験料が500円安いことや、1級と4~5級は従来型での開催のみといった違いがあります。

加えて、開催頻度について従来型では、年3回のみですが、S-CBTでは基本毎週開催されており、年間で最大6回受験できます。

S-CBTが始まる以前は開催頻度の低さが受験しやすさの課題でしたが、S-CBTでは自分の予定に合わせて受験日が選択できるようになりました。

TOEIC L&R

TOEICは Test of English for International Communication の略称で、「日常生活やグローバルビジネスにおける活きた英語の力を測定する」テストです。

広く一般的にTOEICと呼ばれているL&Rは年間200万人以上の受験者がおり、日本では知名度の高い英語資格試験です。

一方で、日本や韓国以外での世界的な知名度は低く、海外でTOEICによって英語能力を証明するのは非常に稀です。

TOEICは主に大学生と社会人に多く受験されており、国内では様々な場面で利用できます。

学生でTOEICを受験する目的として多いのが、入学試験でスコアを利用するため、就職活動で履歴書に書くためなどです。

社会人の場合は、昇進や海外赴任のために一定のTOEICスコアが必要であったり、転職で英語力をアピールするために利用したりします。

それ以外にも英語学習のモチベーション維持や、成果確認のために受験する人もいます。

試験はリスニング100問を約45分間、リーディング100問を約75分間、合計およそ2時間の試験で、全てマークシート方式です。

現在、団体特別受験制度では、CBT(Computer Based Testing)方式が導入されていますが、個人で申し込んで受験数する公開テストでは、会場で行われる紙でのテスト形式のみになっています。

TOEICの結果は、10〜990点の5点刻みのスコアとして表示されるので、合格や不合格というのはありません。

英検の1級がTOEIC950点ほど(満点990点)と言われるので、英検より上限が高いという意味で、難易度は高いと言えます。

開催頻度は地域にもよりますが、1,2ヶ月に1回ぐらいの頻度で開催されており、受験料も6,490円とそこまで高くはないので、受験しやすい英語資格試験です。

TOEFL iBT

TOEFLはTest of English as a Foreign Languageの略称で、大学・大学院レベルのアカデミックな場面で必要とされる、英語運用能力を測定する試験です。

世界150カ国以上、11000以上の大学・機関で活用されているグローバルな英語資格試験で、日本では年間80万人ほどの受験者がいます。

一般的に日本でTOEFLと言ったときには、TOEFL iBTのことを指します。

アカデミックな場面で必要とされる英語能力を測定するということからもわかるように、TOEFLは留学における英語力の証明などの目的で受験している人が多いです。

もちろん、就職活動の際の履歴書にスコアを記載することは出来ますが、就職の際に、より英語力の高さが伝わりやすいのはTOEICでしょう。

試験は、リーディングが54〜72分(問題数3-4問)、リスニングが41〜57分(問題数5-7問)、スピーキングが17分(問題数3問)、ライティングが50分(問題数2問)で、テスト時間の合計はおよそ3時間です。

TOEFLはIBT(Internet Based Testing)方式で行われているので、全てPCで回答し、スピーキングはマイクで録音します。

スコアは各セクション0-30、総合スコア0-120で表示されます。

TOEICの満点が、TOEFLの115点ほどと言われるので、TOEICよりも少し難易度が高いと言えます。

受験会場は27都道府県にあり、開催頻度は会場にもよりますが、月3-6回ほどです。

ただし、受験料がUS$245+手数料、日本円だと2.5-3万円ほどということなので、英検やTOEICと比較して高額です。

IELTS

IELTSはInternational English Language Testing Systemの略称で、海外留学や研修のための英語力の証明、およびイギリス、オーストラリア、カナダなどへの海外移住申請に最適なテストと説明されています。

上記の国以外でも、140カ国、10000以上の期間が認定しているため、TOEFLと同じぐらい通用性の高い英語資格試験です。

TOEFLがアメリカ型の大学教育を反映した試験、IELTSがイギリス型の大学教育を反映した試験という違いがありますが、日本からの交換留学などの場合は、国に関わらずどちらのスコアでも利用可能な場合の方が多いです。

どちらのスコアも利用可能なアメリカやイギリスの大学もあります。

IELTSには大学進学などを目的とした人向けのアカデミック・モジュールと、移住などを目的とした人向けのジェネラル・トレーニング・モジュールがあります。

両モジュールで、ライティング(60分)、リーディング(60分)、リスニング(30分)、スピーキング(11〜14分)の4つがあり、テストの合計時間はおよそ2時間45分です。

スピーキングテストはその日に行われる日程と、他3つの筆記テストと別日で行われる日程があります。

筆記テストはペーパー、スピーキングも面接官との対面式という、全てコンピューターで受験するTOEFLとの違いがあります。

ただし2020年度から、東京と大阪の会場でのみ、筆記をコンピューターで実施する、CD(Computer-delivered)IELTSが行われています。

スコアは、バンドスコアと呼ばれる1.0から9.0の0.5刻みで表され、合格・不合格はありません。

TOEFLの満点(120点)とIELTSの満点(9.0)がほぼ同じレベルと言われるので、難易度も同じぐらいと考えて良いでしょう。

IELTSは全国16都市に会場があり、ほぼ毎週実施されています。

受験料は25,380円で、TOEFLと比べると少し安いですが、英検やTOEICに比べてかなり高価です。

また、IELTSの受験には必ずパスポートが必要です。

まとめ

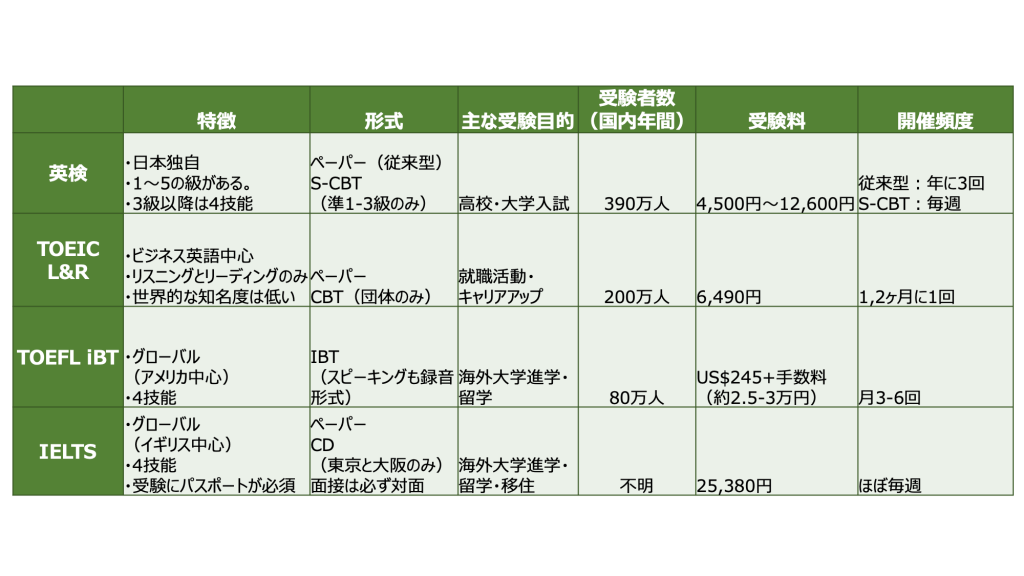

それぞれの英語資格試験の特徴を比較しやすくまとめたのが下の図です。

同じ英語資格試験といっても、様々な違いがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

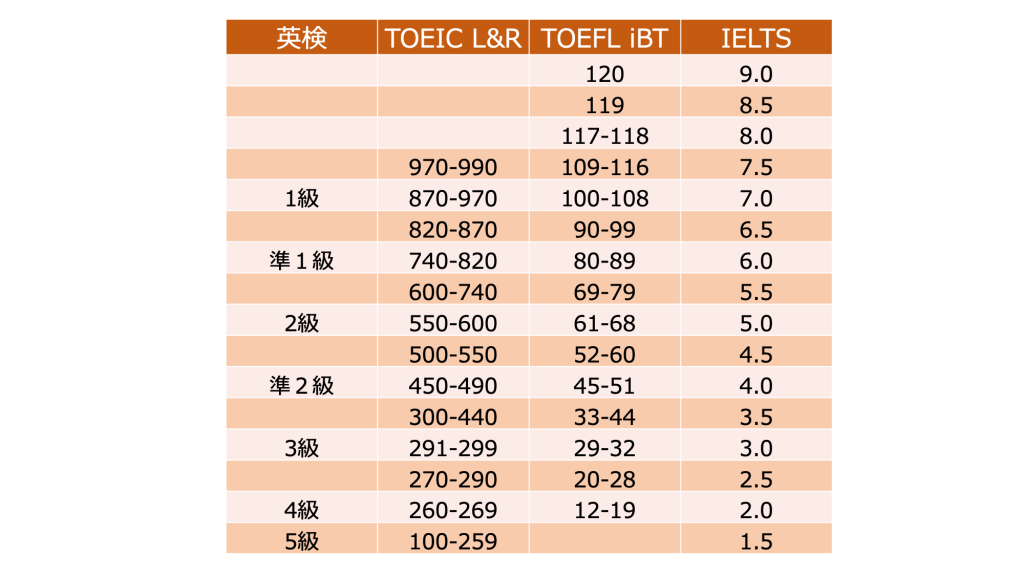

そして、「TOEICのスコアを持っているけど、英検を受けてみたい」という場合のように、ある英語資格試験のスコアを持っていて、他に挑戦したいという方のご参考に、各試験のスコア換算した表が下の図です。

テストの内容が異なりますし、得意不得意もあるので、目安程度ですが、それぞれの試験の難易度(上限)についても違いがあることがわかります。

おわりに

ご紹介してきた通り、英語資格試験にも種類があり、それぞれに特徴があります。

目的や自分の得意に合った試験を選んで活用しましょう。

新しいことに挑戦するのが大好き!インターン・資格・留学・英語などの記事を書いています。

コメント