販売管理(SD)は企業の売り上げを管理する業務なので、ロジ系の中で一番大事と言っても過言ではありません。

※本記事は業務的な視点から販売管理について書くため、SD(システムの上)の呼称は使わず以下販売管理と書きます。

販売管理とは

販売管理とは、企業の利益を出すいわば本業の業務の管理です。

例えば、メーカーの場合には商品の販売、システム屋の場合にはシステム導入です。

何を販売して利益を得ているかは企業によって違うため、企業によって詳細な業務は異なり多少差はあります。

当記事では、販売管理の基本的な形を例にとって説明します。

販売管理の概要

大まかにいうと営業活動から、そのオーダーの請求をするまでを管理するのが販売管理です。

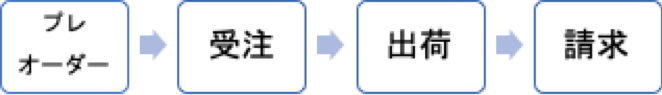

プレオーダーから請求までのメインとなるプロセスをここではメインプロセスと呼び、それらメインプロセスを適切に行えるように補助する役割をサブプロセスと呼びます。

メインプロセス:販売に関する流れ(プレオーダーから請求までの流れ)

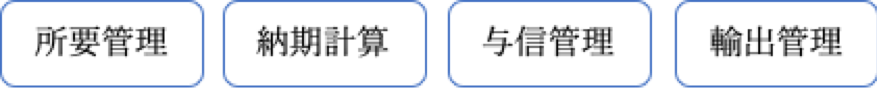

サブプロセス:メインプロセスの周辺作業(特に、オーダーのプロセスで関与する)

メインプロセス

メインプロセスの流れはプレオーダー→受注→出荷→請求で行われます。

プレオーダー:営業活動、お客さんへの商品提案のプロセス

営業活動:契約なり、オーダーを取るために客先に出向いて営業する客先訪問や、電話でやり取りをするテレアポ

紹介:営業活動なしで、お客さんの口コミで商品の存在を知ってもらい、オーダーに至るケース

以上営業活動によって、オーダーを受けるケースを紹介しましたが営業活動しなくとも契約や受注を受ける場合もあります。

引合:待っているだけでお客さんがオーダーをしてくれる。例えば、超大手のMicrosoftなどは営業活動をしなくともすでに実績、ブランド力、信頼があるためお客さんからオーダーを受けることができます。

受注(order):注文を受け付けるプロセス

相手先の情報(誰なのか、住所はどこかなど)、価格、数量、相手との取引条件や、納期回答、運送業者の手配。

中でも納期回答は重要です。

納期回答とは、お客さんのオーダーに対して、いつまでに納品することができるのか申告することです。

納期回答することによって、お客さんは納期を知ったうえで商品を頼むのか、それとも、もっと早く手元に届く商品を頼むのか決めることができます。

納期回答は、輸送にどれだけの時間を要するのか、オーダーを受けた商品の在庫はあるのかを考慮して納期を割り出します。

出荷(Delivery):受けたオーダーに対してお客さんに納品するまでのプロセス

出荷指示(倉庫に対して、お客さんの注文詳細と、届け先や納期を提示)→ピッキング(オーダーされた商品を集めてくる)→パッキング(集めた商品を出荷可能なように包装)→積載(包装した商品を車両に載せる)→出庫(出荷処理の完了)

中でも、納期回答通りにお客さんに納品することが重要です。

あらかじめ、納期はお客さんに申告しているため納期を守ることがオーダーを受けた側の責任でもあります。

オーダーは受けたものの、商品が足りなくて、納期が遅れてしまうなどのトラブルはお客さんからの信頼を失います。

オーダーした商品が個人使用の目的であれば、注文依頼主に迷惑をかけてしまう事で済みますが、もしオーダーした商品を注文依頼主がさらに加工し、他に売る場合では、注文依頼主と、注文依頼主が抱えているお客さんにも迷惑をかけ、大問題に発展してしまいます。

返品入荷:注文とは違う商品、不良品などお客さんからの返品依頼を処理する業務

サブプロセス

請求(Charge):納品後にお客さんに対価を請求するプロセス

販売業務において請求するのが最終プロセスになります。

販売業務の目的は利益を得ることであり、対価を回収できなければ、販売の意味がなくなってしまいます。

請求のタイミングは、納品した後の場合もあれば出荷する前の場合もあるので、取引条件によって異なります。

所要管理(Requirement Management):在庫をどれくらい所要しておくべきなのかの管理

在庫が欠品している状態では、受注を受けることができません。商品が欠品していてはお客さんからの販売機会を失ってしまいます。

とはいえ、在庫を持ちすぎるも、自らのリスクになってしまいます。

在庫は現金と違い、劣化や破損といった商品の価値が下がってしまうリスクがあります。

そのため適切な量の在庫を確保しておくことが求められます。

納期計算(Delivery Scheduling):納期を計算

ピッキング・パッキング・積載・出庫にどれくらいの時間を要して、お客さんのもとにいつ納品できるのかの計算です。

納期回答のために行われます。

特に大事なのは注文を受けた商品を確保することです。商品がすぐに出荷できるのか、調達しなくてはいけないのか、製造する必要があるのか。これら3つの状況に応じていつ商品を出荷できるのかは異なります。

次に、輸送手段です。飛行機、船、トラックなど輸送方法は様々です。

例えば、海外に商品を送る場合時間がかかります。

それに加えて、輸出管理を行わなければなりません。(後で述べます)

納期を計算する方法は2種類あります。

順日程:ピッキングから納品までにどれくらいの時間がかかるのかを計算

逆日程:お客さんの希望する納品日に合わせて、商品をいつ出荷する必要があるかを計算

与信管理(Credit Limit Management):お客さんをどれだけ信頼できるかを計算

例えば、与信管理はお客さんの会社の規模、人数、創業年数からお客さんがどれだけ支払いの能力があるかを計算し、どれだけの金額だったら相手が払えるかをあらかじめ把握したうえで、商品をオーダーしてもらいます。

例えば、1億円の相当の注文を受けたとします。

この金額を大手企業であれば、支払い能力があり対価を回収する際の心配は、それが小さな名も知らないような会社ではどうでしょうか。

もしかしたら、商品を納品した後に支払えなくて逃げられてしまい、1億円の損失をこちら側が負うかもしれません。

商品を販売しただけで対価をお客さんから回収できなければ無駄骨になってしまいます。

与信管理は自らの資産を守るためにあります。

輸出管理(Export):荷物を積み込むのと、通関処理などの手続きをするプロセス

以前は輸入の際に自国に変なものを持ち込まないように貿易管理を行っていましたが、現在はそれに加えて、自国から他国に変なものを輸出しないように貿易管理を行うようになりました。

いわば、国際問題になりうるリスクを輸出の時点から潰すためです。

まとめ

(メインプロセスとサブプロセスの結びつき)

メインプロセスを適切に行うためには、サブプロセスが必要不可欠なのです。

中でもオーダーのプロセスに特に関与しているのがサブプロセスです。

所要管理は、適切な在庫を確保しておくこと、商品の有無によって納品にどれくらいかかるのかを計算する納期計算の元ネタになっています。

納期計算は、所要管理をインプットとして、積載までにどれくらいの時間が必要で、輸送にどれくらいの時間が必要なのか。

与信管理は、そもそもオーダーを受けても大丈夫なのかを計算して、オーダーを受けるか、否かを判断する材料になっています。

このようにメインプロセスはサブプロセスなしでは、機能できないです。

全ての仕事には、インプット、プロセス、アウトプットがあります。

インプットを基に何の作業が必要か(プロセス)、何を生み出すべきなのか(アウトプット)の結び付きを絶えず考えることが必要です。

インプット、プロセス、アウトプットがあるという事は、どの過程においてもミスは許されず、仮にもしミスしてしますと後続の作業にも影響が出てしまいます。

一つ一つの作業がきちんと行われていても作業間の連携がうまくなされずイマイチであった場合それは結果としてイマイチなものになってしまいます。全体像を見て今自分が行っている作業は何のために、何に繋がるかを考える必要があります。

コメント