2022/12/02に行った勉強会「労働時間について」のレポートである。

就職を考える時、「労働時間」を基準にして企業を選んでいる人もたくさんいると思われる。また、「ホワイト企業」や「ブラック企業」などの言葉も最近ではよく見聞きするようになった。そのため、今回のレポートを通して、企業及び経営者の考え方を正確に理解した上で、労働時間の視点から自己成長に対する健康的な考え方を伝えたいと思う。

企業に対する正確な認識

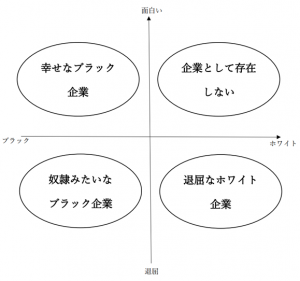

「労働時間」に関わる問題を考える前に、上の図に示している通り、世の中の企業は大きく4種類あることを正しく認識しておく必要があると思う。それによって、ここから、経営者と企業全体に対する適切な考え方を述べたいと思う。

実は、起業したばかりの企業は全部「ブラック企業」だと思われる。そういった原因を理解するため、創業者の立場から考える必要がある。企業主が起業する根本的な目的は「やりたいことがある」ということである。普段の会社員に比べて、より多くのお金を稼ぎたいであろうが、雇われずに自由に生きていきたいであろうが、やりたいことがあるものだと見られる。そこで、そういった人たちにとって、長時間労働や祝日出勤などの勤務形態は当たり前だ。確かに、固定される休日がなく、とても疲れるが、起業者たちにとって、自分のため、能動的に働いているので、やりがいや仕事の楽しさを感じている。これが図の左上の「幸せなブラック」のモデルだと思われる。

しかし、取引先や仕事の件数の増加で、起業者或は最初のチームだけで対応できないので、新しいメンバーを募集しなければならない。それと共に、企業の規模もどんどん大きくなる。

そして、大多数の新入社員の立場が創業者と異なる。働いているやりがいを感じていなく、プライベートの時間を重視し、定時内で働いて、安定的な給与をもらうのは普遍的な考え方だ。この場合、「幸せなブラック企業」のモデルは新入社員に適用できなくなってしまった。企業はルールや就業規則などの手段で、従業員を管理する必要がある。従って、多くの企業は規模の拡大と共に「幸せなブラック企業」のモデルをやめて、どんどん図表の右下に書いてある「退屈ホワイト企業」のモデルに転換する。そのため、諸制度が整えている大企業で働く従業員はホワイトな職場環境を獲得したが、「幸せなブラック企業」より仕事の面白さが少なくなった。

一方、「幸せなブラック企業」と「退屈なホワイト企業」に対して、仕事が退屈で労働時間も非常に長い奴隷みたいなブラック企業も必ず存在する。しかし、そういった企業を批判する必要がないと思う。なぜなら、実力や能力がなく、自分の体力や時間だけでお金を稼ぐ従業員たちにとって、無職より「奴隷のブラック企業」で働いた方がましだ。

また、一部の日本人たちは、「苦痛信仰」の影響を受けて、なかなか辛い職場から離れないことがある。これも「奴隷のブラック企業」のモデルがなかなか消えない原因の一つだと思われる。

確かに、以上の四つの次元で企業自体を正しく認識できたが、多くの人はまだ「ブラック企業が悪」、「ホワイト企業が善」という考え方を持っているので、ここからより具体的に説明したいと思う。

労働時間について

「ブラック企業が悪」、「ホワイト企業が善」といった考え方は世の中に流行っている原因の一つは大多数の人はよく労働時間で企業のブラック度を判断している。健康な就労観を伝えるため、労働時間についての内容を述べたいと思う。

普段は定時と残業といった2つのパターンで労働時間を認識できると思う。

定時とは会社が定められた労働時間である。最近、フレックスタイム制を導入した会社も増加してきたが、8時間ほどの労働時間を設定するのは基本だと言われる。それに対して、定時以外の労働時間が残業である。例えば、ある会社が設定する定時の労働時間は9:00~18:00の場合なら、18時以降の働く時間は残業だと言われる。

そして、ブラック企業ときたら、残業時間が長いというイメージがあるが、ほとんどの人は残業発生の原因を考えたことがないので、ここで具体的に整理したいと思う。

残業発生の原因は三つあると思われる。

まず、時期の原因である。どの業界でも繫忙期があるため、忙しい時期で残業することも仕方がないと思われる。

二点目の原因は作業の量が多い、あるいは作業内容は難しいということである。この原因で発生する残業を防ぐため、管理職は従業員の能力や進捗状況によって、合理的に仕事を配分することに工夫する必要があると思う。

三点目の原因は従業員個人のパフォーマンスの問題だと考える。会社側は従業員のキャリア発展や能力向上のため、なるべく多くの仕事を任せる。それに対して、従業員も上司や会社の期待に答えるために、遅くても真面目に仕事を完成したいと言われる。すると、残業が発生してしまった。

長時間労働と自己成長の関係

労働時間の概念及び残業が発生する原因を紹介した。確かに、従業員の立場で考えると、時期や管理職の原因で残業されたら不満があるが、残業でもたらした長時間労働と自己成長の関係を正しく認識することは大事だと思う。

どの仕事でも、未経験から一人前まで、およそ2万時間が必要とされている。したがって、労働時間と能力の向上は基本的に比例している。一方、会社が従業員に払う給料は、その人の能力及び成果に対する対価だと言われる。そこで、従業員は、仕事で時間をかけて自分の市場価値と能力を向上するのは正しい道だと思う。

企業選択の方向と健康の就労観

前文に書いてある通り、仕事で時間をかけることは重要であるが、一人の人生で仕事の時間も限りがあるので、若いうちに、早めに将来の方向性を決めて、向いている職場を選ぶことはとても重要なことだ。

例えば、将来、自分の市場価値を高めて、もっと多くのお金を儲けたい人は、成長性がある「幸せなブラック」に行ったほうがいいと思う。一方、自分の趣味や仕事以外の時間を大切にしたい人にとっては、「退屈なホワイト企業」も良い選択肢だと考えられる。

だが、如何なる企業に入っても、仕事にはつらい時期があるため、若手社員として仕事する時、「耐久性」と「納得感」と言った二つのキーワードを覚えた方がいいと思われる。

その理由は、会社の人間は、仕事のため会社に来るので、親や学校の先生のように、私達の気持ちを配慮して、納得させる義務がないということである。

そして、入社後3年以内で企業から退職した若者がたくさんいるようだが、その現象の主要な原因の一つは「耐久性」と「納得感」の認識が足りないことだと考えられる。そこで、スキルや経験がない新人社員にとって、職場で発言権が弱いので、最初から底辺の仕事を与えられたり、上司や先輩に説教されたりすることを覚悟しておいた方がいいと思う。また、その時も健康な就労観を持って、自分の立場を正しく認識し、うまく気分転換する能力も重要であるのではないか。

感想

社会経験が少ない若者たちにとっては、自分に合う職場を見つけるのは簡単ではないが、企業の本質を認識し、健康な就労観を持って、正しい方向を向いて努力すれば、必ず良いキャリアを築くことができると思う。

コメント