インテリア設計士を取ろうと思ったきっかけ

当時自分がインテリア設計士試験を受けたのは建築の専門2年生前期でした。

資格を取ろうと思っていたところ、インテリア設計士協会(資格試験主催)の役員である先生に勧められたからということが大きなきっかけです。

インテリア設計士の概要

インテリア設計士とは日本インテリア設計士協会が主催する民間の資格試験です。

インテリア空間ならびにインテリアエレメント(インテリアを構成する要素のこと天井、床、壁などの内装をはじめ、家具やカーペット、照明、器具などの小物を指す)の計画、設計、施工(製造)監理などに関して、高度な知識や技術を備えていると認められた者に、日本インテリア設計士協会から与えられる資格です。

インテリア設計士試験に合格し、登録することで資格を取得することができます。

試験内容

試験は実技試験の学科試験2科目で構成され、科目別の合格制度となっています。

内容はインテリアデザインから計画、材料、設計、製図、施工、関連法規まで、試験範囲は広範囲に及びます。

1級建築士やインテリアデザイナーの資格を有する人は申請をすることで実技試験あるいは学科試験の免除を受けることができます。

受験費用

2科目受験:15,000円(学科、実技両方)

1科目受験:10,000円(学科、実技片方)

自分は2科目受験を選んだため、15,000円を支払いました。

受験する方の中には学科を1年目、実技を2年目と分けて受験する方もいるそうです。

受験資格について

資格試験を受けるには2つの条件のどちらかを満たしてことが必要です。

1つ目は建築やインテリア関係の大学、高専、短大、専門学校、を卒業または修了した、あるいは在学していること、2つ目は20歳以上であることになります。

試験合格後

資格取得後は住宅建設、内装施工業、住宅設備の会社や百貨店、専門店、インテリアメーカーなどでのチャンスがあり、経験を積んで独立する人も少なくありません。

資格登録

国家資格などは合格と同時に資格が取得できるものが多いのですが、インテリア関連の資格はどの資格も登録手数料が必要になってきます。

インテリア設計士は20,000円の登録費が必要です。

他にも別の協会が主催するインテリアコーディネーターは14,300円、インテリアプランナーは11,000円の登録料がかかってくるので、仕事としてインテリア関連の資格を持ちたい方は登録が必須になると思います。

資格更新

資格を保持するには定期的な更新が必要になってきます。更新時には資格更新料として年間15,000円が必要です。

支払いは基本的には1年に1度とされています。

初回更新時期

初回更新時期は資格取得後1年半後になります。

その際に所属協会を選択しなければいけません。

所属する協会は全国にある支部協会あるいは、本部直属協会のどちらかになります。

2つの協会の違いは更新時期とその際に支払う更新料が違ってくることです。

- 支部協会

支部協会に所属すると更新時期は1年に1度、更新料15,000円を納めます。 - 本部協会

本部協会に所属すると更新時期は3年に1度、更新料は3年分45,000円を前納になります。

試験日程・時間割(2021年度の試験スケジュールの例)

| 2021年7月11日(土) | 9:45~ | 10:00~11:30 | 12:45~ | 13:00~17:00 | |

| 配布・説明 | 学科試験 | 休憩 | 説明 | 実技試験 | |

| 2021年7月12日(日) | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||

| 実技試験 | 休憩 | 実技試験 | |||

試験は合計2日間あり、学科試験に1時間半、実技試験には11時間の所要時間があります。

勉強方法、勉強期間

勉強方法は放課後、インテリア設計士資格を持つ学校の先生に教えて頂きました。

基本的には学科は公式テキストでの勉強、そして、実技は試験1ヶ月前に与えられる設計コンセプトに沿って、製図をして、試験当日にその図面を試験当日に持っていくというものでした。

ですので、試験当日は実技テーマに対して考えて製図を行うというよりは、自分であらかじめコンセプトに沿って考えてきた、設計製図を書き写すという作業に近かったです。

勉強期間に関しては、3月から7月の4ヶ月間行いました。

自分は建築の学校に通っていたので、基礎的な知識は頭に入っていました。

そのおかげで4ヶ月だけの勉強で合格できたのですが、一般的に初学者は半年から1年ほどかかるようです。

テキスト

公式テキストが販売されており、1,000~2,500円のものがあり、自分は2,500円の学科テキストと2,000円の過去問テキストを購入しました。

もちろん別の参考書を使う事や買わないという選択肢もありますが、公式テキストではより資格試験に沿った学習がしやすいので、自分は公式テキストでの学習をおすすめします。

2級試験について

デザイン基礎から構造、材料や設備、法規法令と試験範囲はかなり広い試験になります。

実際の試験範囲が下表になります。

| 学科 | 計画 | デザイン論 | インテリア関連情報、インテリア用語 |

| デザイン史 | 西洋のインテリアと家具、近代のデザイン運動、日本の住宅とインテリア | ||

| デザイン基礎 | 形と空間構成、色と光、表現技法 | ||

| インテリア計画 | 室内平面計画、計画、人間工学、性能計画、安全計画 | ||

| 室内環境 | 採光と証明、音、熱と空気 | ||

| 技術 | インテリア材料 | 木材、木質材料、石、レンガ、タイル、ガラス、金属、プラスチック、自然素材、塗料、接着剤 | |

| 構造:建築 | 木構造、鉄骨、RC、2×4 | ||

| 構造:インテリア | 床、壁、天井の構造、建具、和室(床の間、押し入れ) | ||

| 構造:家具・造作 | 椅子、テーブル、デスク、ベッド、収納家具、ビルトイン家具 | ||

| 生産 | 木工技術、加工技術、塗装技術 | ||

| 装備・装飾 | ウインドウトリートメント、カーペット、壁クロス、照明器具、建築化照明、インテリアアクセサリー | ||

| 設備 | 電気設備、空調設備、換気設備、冷暖房設備、給排水・衛生設備(暖房・浴室・洗面・便所) | ||

| 法規・法令 | インテリア・建築関連法規・法令 | 建築基準法、消防法 | |

| インテリア関連法規、製品安全、品質表示マーク | |||

| 実技 | 企画計画 | 企画・計画 | 生活住空間デザインの計画案、コンセプト、仕様書の作成 |

| 表現技術 | 設計・製図 | 室内設計図(平面図・天井伏図・パースグリッドによる透視図・造り付け家具の断面図・椅子のスケッチなど) |

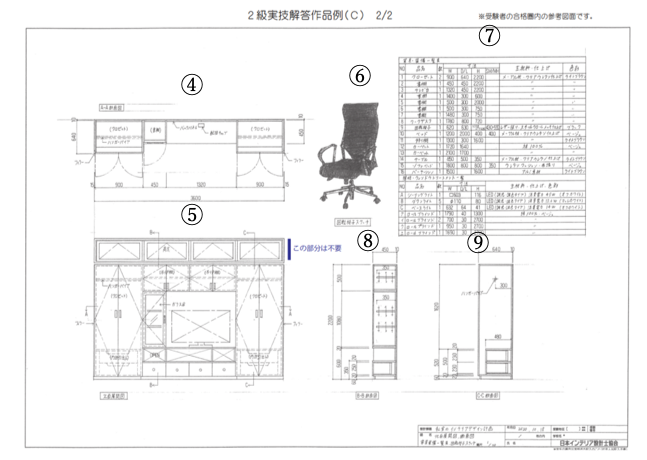

実際に書いていく設計製図例

実際に書く図面はこのようなものです。

- 平面図

- パース(部屋の立体断面図)

- コンセプト

- A-A断面図(平面図から指定された部分のもの)

- 立面展開図

- ワークチェアスケッチ

- 家具装備一覧表

- B-B断面図(平面図から指定された家具断面図)

- C-C断面図(平面図から指定された家具断面図)

実際にこの量を試験の1ヶ月前から考えて、製図に落とし込まなければいけないので、学校の課題もある中で全く別のものを仕上げる事はなかなか大変でした。

ですが、幸い自分は製図自体好きな分野だったのもあり、なんとか書き上げることができました。

それに、書き上げた製図は先生に添削してもらえたので、試験に臨む心境としては万全でした。

大変だった部分

大変だったのはコンセプトに沿って室内の設計図を書き上げる作業がとても時間がかかりました。

特に家具装備一覧表に書かなければいけない家具の素材を考える作業が大変で、この家具にはどの素材がいいのだろうか、など全ての家具の素材を調べて書かなければいけなかったので、すごく大変でした。

それに加えて大変だったのが、ワークチェアのスケッチでした。例年ワークチェアをスケッチするというものが題材として組み込まれていて、自分が部屋に設置する予定のワークチェアをスケッチすることが大変でした。

スケッチは苦手分野だったため、とても時間がかかりました。

費用のまとめ

自分が必要となった費用をまとめます。

受験費+資格登録料(+テキスト代)

=15,000円+20,000円(+4,500円)

=35,000円+(+4,500円)

資格を取得するには最低でも35,000円が必要になってきます。

資格の更新等を継続的に行なっていく場合は、合格後の1年半後に初回更新料15,000円が必要になり、第二回目更新以降は年間15000円の費用がかかってきます。

受験した感想

当時の自分を考えると、実技を通して実際に設計図をまとめる作業は、学校の授業ではまだしていなかったので未学習分野だったのですが、先生の添削などアドバイスを受け書き上げることができ、インテリア設計図を書くという事や、各設計図の意図という事が実感できたかなと思います。

支払った金額を見てみると、テキストと受験費と登録料で約40,000円も協会に支払っていました。

資格の有用性などを考えると費用は高額だと思います。

正直に言えば、過去に戻ってもう一度受けるかと言われると、自分は受けないと思います。

上位資格も総費用はほとんど変わらないので、単に資格試験を受けない訳ではなくて、もう少し上位資格の勉強する方が良いと思いました。

コメント