内容

あらまし

統計とは、「数字を集めて求めた指標」であり、指標とは「順位」や「平均」等を指す。

仕事や生活において、世の中の物事を判断する基準として統計は欠かせないものであり、人は統計により出された数字に強く影響を受けやすい。であるにも関わらず、人は統計により出された数字に強い影響を受けているだけで、統計について正しい理解ができていない。正しい理解がないために、人は知らずのうちに数字だけの判断で誤った認識をし、操作されてしまっている。

平均と真ん中の概念

ここでは指標の一つである「平均」について取り上げる。

平均は、テストの平均点や平均順位、世の中の平均年収等、あらゆる場面で登場する指標である。よく見聞きする言葉であるが、そもそも「平均とは?」と問われると、「とある数字と数字の中間点や真ん中」という漠然とした答えをする人も多いだろう。そう言われてみると分からなくもないが、はたして平均は本当に真ん中に位置しているものなのか。

平均を語る上で欠かせない要素である「真ん中」には、「平均値」、「中央値」、「最頻値」という三種類の概念が存在する。テストのランキング表を例に、点数に焦点を当てて説明していく。

《平均値》

《平均値》

ランキング表から平均点を出してみると、62点となる。ここでまず考えることは、62点が表のどの部分に当てはまるのか考えなければならない。一般的には平均点より上の点数であると上位の方だと思い込む人も多いと思うが、62点をこの表に当てはめてみるとGとHの間であり、10人中の中では下位に該当する。

さて、ここで前項に記載した「平均とは数字と数字の真ん中である」の内容について改めて振り返ると、この表の結果からも分かるように、平均は必ずしも真ん中に表れていない。

《中央値》

文字通り、中央を表す値のことであり、対象は真ん中に位置している。この表でいう中央値の対象はEとFである。EとFだけを対象とした平均点は75点であり、真ん中の平均値を表している。

《最頻値》

こちらも文字通り、最も多い数値の対象のことである。この表の最頻値の対象は80点であるC、D、Eである。

これらからも分かるように、平均とは対象となる数字の大きさや数量、真ん中の概念の要素によって位置は変化する。このことからも、世の中の人の平均に対する考え方は正しく認識されておらず、ただ「平均」という物差しで都合よく物事を判断しているだけなのかもしれない。

統計の分析

前項の平均の内容から、世の中に溢れる統計について、多くの人が統計や指標という言葉自体しか理解しておらず、正しい理解ができていない。

例えば統計を元に、「売れ筋ナンバー1」や、「今最も売れている〇〇」や、「ワースト1」等をアピールしている物事をよく目にするが、どことどこのメーカーを対象としているのか、1位と2位の差はどのくらいであるのか、調査した対象の年代・性別は?等、このようなことを冷静に考えて判断しているだろうか。

恐らくこのように言われると「分かっている」ことかもしれないが、無意識に示されている統計の数字だけで判断していることの方が大半なのではないか。

統計とは冒頭にも述べたように、人に強い印象を残し、さらには無意識な解釈として「平等かつ適正なものである」と思い込んでしまう人も多い。物事を判断するにあたり、統計は必要不可欠なものであるが、統計の求め方や収集方法が分析できないと、結果として正しい判断に至らなかったり、統計をエサに操られてしまう可能性がある。

また、頭脳労働者においては論理で物事を考えなければならないが、統計について正しく理解しないことは、論理的思考に必要なプロセスである検証に不備が発生していることを意味する。統計の数字を鵜呑みにしてしまう頭脳労働者は、そもそも論理的に考えることをサボっているといえる。

物事の判断をする上で統計を参考にする場合は、自身の判断に適切であるものなのか、その指標はどのように求められたのかを冷静に分析することが重要である。

有益な指標と重要性の高い指標

適切な指標であれば有益な指標と言えるが、有益な指標は果たして本当に重要な要素であるのか。

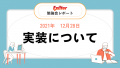

パーセンテージを元に考えてみるが、「%」は客観性があり有益な指標である。有益な指標を前提に、下記の木の図で説明する。

この木の画像から表面積に焦点を当てると、全体の50~60%は葉の部分が占めている。占める割合としては大きいが、では、木にとって重要な部分は葉の部分であるのか。確かに葉の光合成の効果も木を支える重要な要素であるが、そもそも木を成長させ支えているのは根や幹であると言える。

このことからも分かるように、有益な指標=常に重要であるとは限らない。特にパーセンテージは大まかに物事の割合を比較するにあたっては分かりやすいものの、何が重要であるのかを表すことには不向きである。

指標は物事を分かりやすく比較し検証するための道具に過ぎず、道具は用途に合わせて適切に使い分けなければ意味を成さない。分かりやすい有益な指標は必ずしも重要でないという認識を持ち、自分にとって重要な指標であるのか判断し、使い分けることが求められる。

人は特に即物的に分かりやすいものに強い印象を受け、見聞きしたままに正しく適切であると思い込んでしまいがちである。しかし、世の中に統計を悪用する人も多く、冷静な判断ができなければただの即物的な数字に惑わされて操作されてしまう。そうならないためにも、何事も素直に鵜呑みにしてはならず、冷静に適切に分析する力を身に付けなければならない。

最後に

今回の勉強会では、統計という概念から何事もいったん冷静に分析し判断することの重要性を学ぶことができた。現代の世の中では多くの情報が溢れ、また顔も分からない相手とネットワークを通じて会話やショッピング等、様々なやり取りが可能である。しかし、信頼関係以前にその相手が分からないにも関わらず、ただ見聞きしたままの情報だけで全てが正しいと思い込む人が多いからこそ犯罪やトラブルが起きてしまう。今回は統計というテーマから基礎力を鍛えることの重要性に繋がっているが、統計以外にも冷静に物事を分析し判断しなければならないシーンは多く存在する。

自身は比較的落ち着きのない部分も見受けられるため、冷静になれる努力をしなければならないと感じた。

コメント