このレポートは、「世界一わかりやすいSAPの教科書」の内容のまとめと、読んだ感想を記載する。本書を読みたいと思っている人、本書の重要なポイントだけ復習したい人、SAPの概要について理解したい人は、参考にしてほしい。

本書を読むきっかけ

本書を読むきっかけは、私がインターンで務めている社長に勧められたからである。私はSAPに関する知識はゼロに近いため、最初にSAPの全体像を把握し、今後の土台を作るのを目的として読み進めた。

内容

SAPとは

- SAPとは

SAPとは、ドイツのSAP社が開発・販売している企業向けの業務システムのこと。SAP S/4 HANAと呼ばれる基幹業務を担うシステムが有名であり、世界の約440,000社がSAPを導入している。

- SAPが世界中で使われている理由

SAPは以下のように汎用的であるため、世界中で利用されている。

- どのような業種の会社業務にもマッチできる仕組み

- グローバルスタンダードシステム

- 広範囲の業務をカバーしている

- SAPを理解するために必要な知識

SAPを理解するには広範囲な知識が求められる。

- 会社業務の知識 ex.販売業務、お金の管理

- SAPの知識 ex.標準機能、モジュールなど

- ITの知識 ex.プログラミング、ネットワーク、データベースなど

会社の業務について

- 販売業務. 調達→受注→生産→出荷 ※業態によって受注と生産の順番が異なる。

- お金の管理

・財務会計→社外向け ex.財務諸表

・管理会計→社内向け ex.原価分析、収益性分析

SAPのモジュールについて

SAPはモジュールと呼ばれる業務領域ごとの機能群に分かれている。

| モジュール名 | 略称 | 英語名 |

| 財務会計 | FI | Financial accounting |

| 管理会計 | CO | Controlling |

| 販売管理 | SD | Sales and Distribution |

| 調達・在庫管理 | MM | Material Management |

| 生産計画・管理 | PP | Production Planning and control |

MM(調達・在庫管理)

- 機能

- 調達:購買依頼→購買発注→入庫→請求書照合というプロセスを実現する。

- 在庫管理:モノの入出庫を管理し、常に正しい在庫数量を管理する。

- 組織

| 組織名 | 概要 |

| 購買組織 | 仕入先と購買条件を交渉する組織単位で設定する。

購買組織を1つにするか分けるかは、マスタの設定方法をどうしたいかによる。 |

| 購買グループ | 購買を行う部・課や担当者単位で設定する。

発注伝票登録時、誰が登録したかを判別するために使われる。 |

| プラント | 在庫情報を管理する組織。在庫数量と在庫金額を把握できる。

品目マスタ登録のキーになる。在庫場所・在庫金額を見たい粒度、マスタの設定したい粒度で設定することがポイント。 |

| 保管場所 | プラントよりも細かい単位で在庫管理ができる組織設定。在庫数量は把握できるが、在庫金額は管理できない。どこにどれだけ在庫があるかを把握する点のみで、設定粒度を検討していく。 |

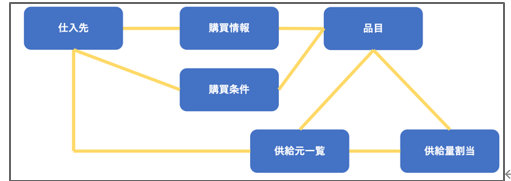

- マスタ

| マスタ名 | 概要 |

| BPマスタ

(仕入先) |

取引先を設定する。

BPロールで仕入先か得意先か設定する。 |

| 品目マスタ | 購入する品目を設定する。

仕入先が複数あっても、品目は一つのみの登録でOK。 |

| 購買情報マスタ | 同じ品目を別々の仕入先から購入する時、仕入先ごとにマスタ設定したい情報を設定する。 |

| 購買条件マスタ | 同じ品目を別々の仕入先から購入する時、仕入先ごとに価格設定を分けたい場合に設定する。 |

| 供給元一覧 | プラント×品目ごとに、使用できる仕入先を定義し、一覧化する。 |

| 供給量割当 | プラント×品目ごとに使用できる仕入先が複数ある時、どのくらいの割合でその品目を調達するか設定する |

PP(生産計画・管理)

- 機能

➀生産管理:計画独立所要量→MPS/MPR→能力所用計画→計画手配→製造指図というプロセスを実現する。

②製造実績:モノをいくら作ったか、モノを作るのに材料をいくら使ったか、モノを作るのにいくら作業時間がかかったかをシステムに計上する。

- 組織

| 組織名 | 概要 |

| プラント | 在庫情報(在庫数量や在庫金額)を管理する組織。PPモジュール用の設定をする。MRPタイプ、ロットサイズ、デフォルトの保管場所など。 |

| 保管場所 | プラントより細かい単位で在庫数量管理ができる組織。PPモジュールでは、どこからの在庫を構成品出庫とするか、どこへの在庫を生産品入庫とするかを設定する。 |

- マスタ

| マスタ名 | 概要 |

| 品目マスタ | 製造する品目を設定する。生産品目の場合、プラント単位でMRPビュー・作業計画ビューの設定が必要。 |

| BOMマスタ | 生産に使用する材料・半製品の構成情報を設定する。 |

| 作業区マスタ | 作業場所や製造機器の生産能力、作業時間を設定する。生産計画で能力所要量を計算するための基準、そして加工費を計上する枠を作るためです。 |

| 作業手順マスタ | 生産品を製造するのに必要な作業とそれぞれにかかる時間を設定する。能力負荷がそれだけかかるかを算出するのに使う。 |

| 製造バージョンマスタ | BOMマスタと作業手順マスタの組み合わせ情報を登録する。1種類しかなくても、必ず組み合わせを設定する必要がある。 |

SD(販売管理)

- 機能

受注→出荷→請求のプロセスを実現する。

- 組織

| 組織名 | 概要 |

| 販売組織 | 商品やサービスの流通、販売条件、製造などの責任の範囲単位で設定する。販売組織を分けると、販売実績などのレポートを組織毎に分析できる。 |

| 流通チャネル | 商品やサービスの販売経路を設定する。流通チャネル毎に販売の責任や価格設定をすることができる |

| 製造部門 | 製品グループを設定する。価格設定や販売実績分析の軸に使うことができる。 |

| 出荷ポイント | プラント内のどこから出荷するのか場所を指定します。出荷指示伝票の時に指定が必要。 |

- マスタ

| マスタ名 | 概要 |

| BPマスタ

(得意先マスタ) |

お客様を設定する。 |

| 品目マスタ | 販売する品目の設定をする。「販売組織ビュー・販売:一般/プラントビューの設定が必要。 |

| 得意先/品目情報レコード | 得意先×品目×販売組織×流通チャネルの単位で、同じ品目でも得意先ごとに異なる設定値の登録をする。 |

| 条件レコード | BPマスタごとに価格設定を分けたい場合に設定する。 |

| 出力マスタ | SDモジュールの伝票をどのタイミングで、どの方法で、どこに出力するのかを設定する。 |

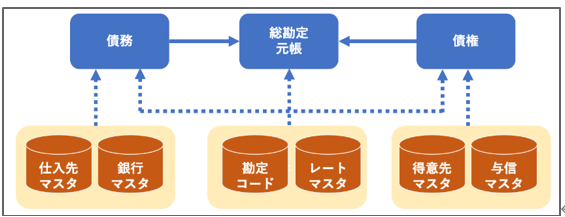

FI(財務会計)

- 機能

PL(損益計算書)・BS(貸借対照表)・CS(キャッシュフロー計算書)といった社外向けの財務諸表を出すための機能が携わっている。

- 組織

| 組織名 | 概要 |

| 会社コード | 法人の単位で設定する。 |

| 事業領域 | 会社コードよりも細かい単位で財務諸表を作成したい場合に設定する。 |

| セグメント | 会社コードとは別の切り口で財務諸表を作成したい場合に設定する。複数の会社や事業部単位の柔軟な財務諸表を見ることができる。 |

| 利益センタ | 設定した単位で収益の分析ができる。利益センタグループを設定すれば、より大きな括りで収益分析ができるようになる。 |

- マスタ

| マスタ名 | 概要 |

| BPマスタ

(得意先マスタ) |

得意先を設定する。特にFIモジュールでは、統制勘定と支払い条件を設定する。 |

| 与信管理マスタ | 得意先に対して与信チェックを行うかどうかのマスタ。スコアリングと与信限度をマスタとして管理する。 |

| BPマスタ

(仕入先) |

仕入先を設定する。特にFIモジュールでは、仕入先とのお金のやり取りに必要な情報を設定する。 |

| 銀行マスタ | 取引先とお金のやり取りをする銀行口座情報を設定する。 |

| 勘定コード

マスタ |

会計仕訳で使用する勘定をマスタとして設定する。使用するすべての勘定科目を登録しておく必要がある。 |

| レート

マスタ |

為替を設定する。設定することにより、外貨通貨額を国内通貨額に自動換算することができる。 |

CO(管理会計)

- 機能

間接費管理→製造原価→収益性分析のプロセスを実現する。

- 組織

| 組織名 | 概要 |

| 分析対象 | 収益性分析をしたい単位に登録する。 |

| 管理領域 | 勘定コード表や会計期間を設定する。 |

| 原価センタ | 費用を集計する最小の単位を設定する。原価センタグループとして、大きな括りとして費用を分析することもできる。 |

- マスタ

| マスタ名 | 概要 |

| 原価要素マスタ | 会社が負担する費用勘定を設定する。原価要素グループとして、より大きなくくりで原価を把握することもできる。 |

| 活動タイプマスタ | 製造作業の種類を設定する。 |

| 統計キー数値マスタ | 費用を配分する時に使用する基準を設定する。登録された比率で配賦を行うことできる。 |

| 周期マスタ | 配賦をする時どの原価センタから、どの原価センタに配賦をするのかルールを設定する。 |

モジュール間のつながり

SAPは会社の広範囲の業務をカバーするシステム。業務間のつながりを理解することで、SAP全体の理解につながる。

| つながり | 概要 |

| MM⇄SD |

|

| MM⇄PP |

|

| MM→FI |

|

| MM→CO |

|

| PP⇄SD |

|

| PP⇄CO |

|

| SD→FI |

|

| SD→CO |

|

| FI→CO |

|

SAP導入におけるポイント

- 業務改革プロジェクトと認識する

ERP導入プロジェクトはただのシステム導入ではないため、現場にしわ寄せがいくことが往々にしてある。業務ユーザーに「会社全体で業務を標準化すること」、そして「業務標準化による会社視点でのメリット」を理解してもらう必要がある。

- アドオン機能の使い分ける

どの業務を変更し、どの業務をアドオン対応するのかを総合的に判断することが、プロジェクトをうまく進めるポイント。

アドオンのメリット

・業務を変更する必要がない

アドオンのデメリット

・アドオン開発にお金がかかる

・バグが発生する可能性がある

- 周辺システムとの連携も検討する

周辺システムを利用することはメリットの大きいため、連携することも考える必要がある。

- SAPライセンス費用の削減

- 使いやすいデータ入力システムの使用

- SAP ERPでカバーできない業務領域システムとのデータ連携

SAP導入プロジェクトの進め方

SAP導入プロジェクトは以下の8つのフェーズに分かれている。8つのフェーズを順番に段階を経て進めていく。(ウォーターフォール型)

| No. | フェーズ | 説明 |

| ➀ | 企画・構想 | ●システムを導入して実現したい目的・目標を決定

●目的・目標を実現するために、どういうシステムを使うか、どういうシステム機能配置にするかなど、システム導入プロジェクトの大枠を決定 ●システムおよびベンダーを選定 |

| ② | 要件定義 | ●原稿業務とSAPシステムのGAPの洗い出し

●業務プロセスごとに、業務をシステムに合わせるか、システムを業務に合わせるか検討 |

| ③ | 設計 | ●システムを業務に合わせることになったアドオン機能の設計をする |

| ④ | 開発 | ●アドオン機能の開発

●カスタマイズ設定(コンフィグ) |

| ⑤ | テスト | ●アドオン機能の単体テスト・結合テスト

●業務プロセスが回るかのシステムテスト・受け入れテスト |

| ➅ | 移行 | ●現行システムからSAPシステムへのデータ移行

●現行業務から新業務への移行準備 |

| ⑦ | トレーニング | ●SAPを使うためのユーザートレーニング |

| ⑧ | 運用保守 | ●本番稼働後のシステムサポート |

SAPのこれからの展望

- 案件の種類

SAP S/4 HANAへの移行が完了し、会社の機関業務のシステムの土台が整えば、2027年以降はデジタル化(IoT 、AI、ビッグデータ、モバイル、5Gなど)案件が増えてくると予想される。SAPのコンサルタントは、デジタルのトレンドをキャッチして、それを業務にどう活用できるのかを戦略的に考える必要がある。

- 周辺システム

SAPはクラウドベンダーを買収し、ERPとの連携統合に力を入れている。2027円以降は、それらの周辺システム(Ariiba、Fieldgrass、IBPなど)を導入し、よりバリューのある基幹業務システムにしていく案件が増えてくると予想される。SAPのコンサルタントは、モジュールの知識に限らず、周辺システムの知見もつけていく必要がある。

- コンサル、エンジニアのキャリアについて

2027年以降は、おそらくSAP関連の案件が減少するのではないかと推察されるよって、SAP案件に引き続き携われないSAPコンサルやSAPエンジニアも出てくると予想される。以下のポジションがオススメ。

- 業務コンサル SAPで「IT」と「業務」に精通していれば即戦力で活躍可能。

- デジタルコンサル SAPのモジュール経験のある業務領域のデジタルコンサルであれば、キャリアチェンジのハードルが低い。

- 社内SE 会社の業務の中心になるのはERPシステムになるため、SAP ERPの経験を生かすことができる。

- SAPコンサル、SAPエンジニア

そのまま残るのも一つの選択肢。2027年以降も保守案件はまだまだある状態。また、SAP S/4 HANAのサポートは2040年頃までと言われているため、そこに向けてスキルやノウハウを伸ばすのも一つの選択肢。

まとめ

- SAPは汎用的で世界中で利用されている

- SAPを理解するには「IT」「会社業務」「SAP」の知識が必要

- 会社業務領域別にモジュールが存在する

- モジュール間の業務のつながりを理解することがSAP全体の理解につながる

- 組織は、利便性とメンテナンスの両者を考慮して、設定する必要がある

- SAPの導入は8つのフェーズがありウォーターフォール型で進めていく

- SAPは2027年に大きな転換期を迎えるため、周辺システムやデジタル技術の知見を深める、キャリアチェンジをするなど、戦略的に考えていく必要がある。

感想

本書を読んでSAPコンサルタントとして求められる知識、プロジェクトの進め方、今後のキャリアについて概要を理解することができた。私はSAPについて何から始めればいいのかわからない状況であったが、本書で概要を知ることによって、今後知識をつけていく方向性が見えてきた。本書を土台に、日々の勉強会や自習で知識をつけていきたいと思う。そこで、まずは、SAPの認定コンサルタント資格の取得を直近での目標とし、それに向けて日々着実に知識をつけていく。また、本書のキャリアのところで言及があったが、2027年以降はデジタルの案件が増えていくという話があるため、長期的な目線を持ち、 SAP以外のデジタル技術の習得にも努め、様々な視点から課題解決ができるような人を目指す。

コメント