このレポートでは、【「具体⇆抽象」トレーニング 思考力が飛躍的にアップする29問 著者:細谷功】についての内容と感想である。

本書を読むきっかけ

今回私がこの本を読んだきっかけは、弊社の社長から勧められたからである。仕事における考え方が未熟である私は、これまで「考える」ということについて概念やフレームワーク、要素などを学んできた。しかし、実践においてうまく活かすことができず、考えているつもりでも考えられていないということが多々あった。そんな中、考えること・テーマや問題解決において具体と抽象がとても重要であると教わり、具体と抽象を活用できるようにする目的のもと、この本を読むこととなった。

内容

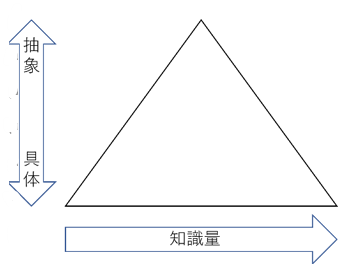

まずこの本のテーマである具体と抽象に関して知識という要素をプラスし、関係性を以下のような図で表している。

横軸にて知識や情報の量、縦軸にて具体と抽象を表し、下から上に向かって抽象度が上がっていく。知識とともに具体と抽象の往復を繰り返すことで、考えるという力をより高度化することができる。

さらに具体と抽象の基本的な往復の流れを「具体→抽象→具体」と表現している。

考えることや問題を解決することにおいて、必要なのはいかに知識を持っているかが重要だと思っていた。しかし現実世界の物事は、勉強のような決まった正解は存在せず、知識だけで解決に結びつけることは難しい。様々な状況・かけられる時間やお金というものを総合的に見て、より良い方法を選ぶことで正解につなげていく。知識が全く役に立たないというわけではないが、より良い正解を導くためには知識とともに具体と抽象が必須となる。

この本は、①具体と抽象がなぜ必要なのか、②具体と抽象とは何か、③抽象化とは、④具体化とは、⑤具体と抽象のピラミッドで世界を眺める、⑥言葉とアナロジーへの応用、⑦具体と抽象の仕様上の注意、といった内容で具体と抽象について説明している。

具体と抽象の必要性について

話が分かりづらいと感じることや、なぜ伝わらないのかといった場面があると思うが、それは人によって具体と抽象の視点の違いがあるからである。多くの人は具体的であるほうが伝わりやすいと感じ、抽象的な表現は悪であると感じている人が多い。しかしこれにより、与えられたものでしか行動判断ができない、環境の変化が起こったときに対応できないというデメリットがある。逆に、抽象とは何かを理解している人間にとって、具体的過ぎるとしつこいと感じる。このような具体と抽象に関してのズレがあることで、話が伝わらない・認識のズレが生まれる・解決につながらないといったことが発生する。

さらに、具体と抽象を混同してしまうことにより、解決につながらない議論や主観的過ぎる、または客観的過ぎるといった偏った議論を展開することにもなるという。

このようなことが無いよう、具体と抽象という概念について知り、様々な場面で活用するため、具体と抽象は必要だといえる。

具体と抽象とはなにか

具体と抽象といっても、この二つはそもそも相対的な概念であり、切り分けて考えられる。具体とは個別・特殊・五感で感じられる実体・個々の特徴といった性質を持ち、抽象は具体と逆で、集合・一般・五感で感じられない概念・二者以上の関係性や構造という性質を持っている。

またピラミッドで表した具体と抽象も真逆の立ち位置にあり、具体と抽象は全く別物であることがわかる。

抽象化とは

具体と抽象の往復における前半部分の具体→抽象についての内容に触れている。いわゆる抽象化とは、個別的な事象から概念へ変換することを指す。基本的な定義として、一つにまとめること・線引きすること・一言で表現すること・都合の良いように切り取る・目的に合わせる・切り捨てることなどがある。目的に応じて抽象化の度合いは変わってくるが、抽象化という視点を持つことで事象間のつながりや関係性といった共通点を見出すことである。

さらに俯瞰するというのも抽象化といえる。事象間の関係性を見出す中で必然的に一つのまとまりとして全体像の把握につながるからである。

具体化とは

具体と抽象の往復の後半部分である抽象→具体についてである。抽象化することで得られた法則やルール、概念から、解決すべき問題や物事に対して適用できるよう具体化する。抽象化の定義とは異なり、自由度を下げる・Howを問う・引かれた線の中を詳細化する・数字と固有名詞にする・違いを明確にする・知識が必要、としている。

抽象化とは共通点を見出すことであったが、具体化とは違いや定量的な側面を見出し、さらにそこには知識が必要である。そしてここで指す知識は、量ではなく幅のある知識を指しており、偏りがなく多様性のあるものでなければならない。

「具体⇆抽象のピラミッド」で世界を眺める

具体と抽象を問題解決における具体と抽象・コミュニケーションギャップの解消・「頼む」「頼まれる」のメカニズムといった仕事や日常生活での様々な場面で応用について触れている。

- 問題解決における具体と抽象

仕事や日常生活において発生する問題はほとんどが抽象→具体という流れである。そしてこの流れを川上から川下へという川の流れにたとえている。川上から川下へいくと水量は増え幅が広がっていき、さらに川上は岩が大きいものが多いが、川下へ向かうにつれて小さくなっていく。この川上から川下の流れを抽象から具体へ変換し、プロセスをあてはめ紹介している。

- コミュニケーションギャップの解消

話が分かりづらい、相手に伝わらないといった状況を具体と抽象を用いて触れている。この問題の根源は具体と抽象という視点の欠如によって発生する。抽象化とは切り取ることと紹介したが、この切り取りに気づいていないため、コミュニケーションギャップが生じる。

他にも仕事における本社と現場のコミュニケーションギャップという仕事においても触れる人が多いであろう問題についても、具体と抽象が関係している。本社は抽象に当たり、現場は具体となる。複数ある現場の個別的な特徴が、本社という大きなまとまりによって線引きが行われることで、現場の声を聞いてないといった現場からの不満の声が上がってしまう。

- 「頼む」「頼まれる」のメカニズム

頼む・頼まれるといった場面は仕事において多く遭遇する。ここで起こりうる問題は、依頼者と被依頼者の具体と抽象の起点が異なることによって発生する。依頼者が「この資料いい感じに作成して」と抽象的な依頼をするが、被依頼者は「具体的でないからわからない」と感じるパターンや、依頼が具体的過ぎて被依頼者の自由度が失われるといったパターンもある。仕事においての依頼は、依頼者が上司、被依頼者が部下というパターンが多い。このギャップは部下のレベルに合わせて具体的な依頼をするか、抽象的な依頼をするか判断するかでなくなっていく。新入社員には具体的な依頼を出し、ある程度の経験を積んだ社員であれば抽象的な依頼をしていくとよい。

言葉とアナロジーへの応用

具体と抽象の応用として言葉とアナロジー、いわゆる類推への応用について触れている。

言葉は人間が抽象化によって生み出したツールである。抽象化とは切り取ることとしているが、切り取ることで良くも悪くも影響を与えており、良い効果を生み出すことがあれば、誤解を招いてしまうこともある。言葉を正しく認識するためには、言葉が指している意味を理解することや、言葉を比較するといったことが重要である。例えば「行動」という言葉。ただ体を動かすことを指しているのか、人に影響を与える動きのことを指しているのかと2つの意味が考えられ、「行動」してくれと指示が出たとき認識がずれることがある。状況によって求められている「行動」の定義を導くことが、言葉という抽象的なツールを具体へとつなげる。

さらに抽象化の応用にはアナロジーもあげられる。アナロジー(類推)とは、似ている部分を見つけ出すことである。抽象化とは概念へ変換することだが、似ている部分というのは概念を指し、目に見える部分についてではない。

具体と抽象の使用上の注意

具体と抽象という概念を持っているか否かによりコミュニケーションギャップが生じるが、具体と抽象の軸を学ぶことで問題を可視化し解決につなげることができる。

抽象化とは切り取ることだが、切り取っていることに気づかないためにコミュニケーションギャップが生じる。つまりどのような条件・目的をもとにしているのかという前提の説明を行うことが重要である。

抽象がわからないと思う具体側の人は、抽象が存在すると気付いていないが、抽象を理解している人間は具体も認識している。具体と抽象は相反する概念だが、セットで考えるべき、抽象に気づいていない人がいることを認識する必要がある。

冗談と笑い、具体と抽象は共通の部分がある。みんなが笑っている中で、一人だけ理解ができないと聞いてくる人間がいるとき、そのような人に説明を改めて行っても通じないことは多い。笑いを説明することは不毛な行為である。つまりわかる人間にはわかるが、わからない人間にはいくら説明しても理解してもらえないと認識することも必要。

抽象化が得意な人は話を聞くのが苦手な場合が多い。具体的な内容がしつこい・長いと思ってしまうからである。また抽象を理解することで様々な共通点を見出すことができるため、何事も端的にこなしているとみられることもある。

感想

考えるにおいて具体と抽象が関係していることを知らず、知識があることが何よりも大事だとこれまで思っていた。私が想像していた頭がいいとは知識をたくさん持っている人を指していたが、それは勉強ができるという意味であり、勉強のような決まった正解がないことに対しての解決という考えがそもそも存在していなかった。

具体と抽象という言葉は多く聞いてきたが、言葉を知っているだけであること、そして抽象が見えていなかった人間であると感じた。また、具体的ではないからわからないと感じることはこれまであったが、それがわからないことは自分のせいではないとどこかで思い込んでいた。しかし、これは相手が自分のレベルに合わせてくれると思い込んでいる甘えであり、仕事では絶対に持つべきではない考えであった。まず人々には認識にずれがあることを理解し、具体と抽象という視点からボトムアップやブレイクダウンしていく必要がある。

本の内容とは関係ないが、本を読むという行為を長く行っていなかったため、目で読んで頭に反映させ理解するという流れが身に着くまでに時間がかかった。ビジネス書を読むという機会はこれまでほとんどなかったことも原因と思われる。今回読んだ本は「具体と抽象のトレーニング」という内容だったが、作者は別で「具体と抽象」というタイトルの本も出しているため、さらに具体と抽象について学ぶということ、継続的に本を読む癖をつけるという目的のもと、これから読むと決めた。

読み進めている間に、内容を忘れないようにメモを取りながら読んでみたが、実際はどのようにメモを取ればいいのかもわからず、「〇ページにどのような内容が書いてある」と書く程度になってしまっていた。本の内容をまとめるためのメモの取り方について勉強も必要であると感じた。

コメント