この記事では、中国出身の私が、中国と日本の「中華料理」を比較しつつ、本場の中華料理を知ってもらうためにシェアすることを目的として作成する。

本場の「中国料理」のあらまし

「中華料理」という言葉は日本ではよく使用する言葉であるが、中国では使用しない。というのも、日本でも北海道には「北海道の料理」があり、沖縄には「沖縄料理」があるように、中国でも34地区の地方行政区があり、各地方行政区特有の料理が存在する。そのため、「中華料理」と一言では表せないほど、中国の料理は非常に豊富であると考えられる。

中国の料理は大きく分けると、①山東(サントン)料理、②四川(シセン)料理、③広東(カントン)料理、④江蘇(コウソ)料理、⑤浙江(セッコウ)料理、⑥安徽(アンキ)料理、⑦湖南(コナン)料理、⑧福建(フッケン)料理という「中国八大料理(八大地方菜)」に分けられる。(さらに山東省は北地域、安徽省は南北境界線上、それ以外は全て南地域に位置付けされている。)

例えば、四川料理は唐辛子を使用して辛い味をメインにする料理で、広東(カントン)料理は魚介類を多く使用している。江蘇料理、浙江料理は甘い味付けの料理がメインであり、各地域によって料理の味付けは異なる。

日本の「中華料理」にびっくり

①「天津飯」、「冷やし中華」、「中華丼」は中国では存在しない

参照:https://www.douguo.com/cookbook/1153554.html

天津飯はかに玉を白飯に載せ、とろみのあるタレをかける料理である。初めて日本に来たときにコンビニで天津飯を購入したが、購入した理由はただその「天津飯」の名前に興味を持ったからだった。私の記憶では、中国には「天津飯」のような料理は存在しない。「天津」は中国の一つの省で、そこの友人に尋ねたら、「全然食べたことがない」との返事だった。それと同じく「冷やし中華」は韓国の「冷麵」と似ている感じもするが、なぜ「中華」と呼ぶのか。「丼」は中国の「盖浇饭(がいじょうはん)」と似ているが、「中華丼」は白飯の上に八宝菜を盛り付けており、中国の「盖浇饭」は基本は肉炒めを盛り付ける。

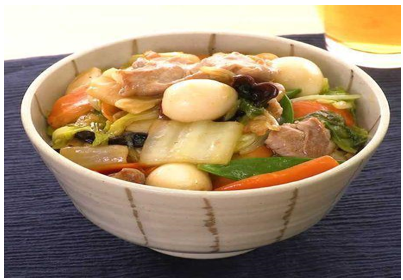

日本の「中華丼」

参照:https://delishkitchen.tv/recipes/201504360293729361

中国の「盖浇饭」

参照: https://k.sina.com.cn/article_1737737970_6793c6f202000z9vc.html?cre=tianyi&mod=pcpager_mil&loc=3&r=9&rfunc=100&tj=none&tr=9

写真で比較してみても、違いが大きく分かるのではないだろうか。

②日本には日本人向けの中華料理店と中国人向けの中華料理店がある

実は日本の中華料理店は、日本人向けと中国人向けの2つのタイプに分けられている。

例えば、「バーミヤン」、「日高屋」、「幸楽苑」等の大手チェーン中華料理店はすべて日本人向けの店だと感じている。特徴としては、先に述べた「天津飯」、「冷やし中華」、「中華丼」、「焼き餃子」などをメイン料理として提供しており、「あん」がかかった料理が多い。そして、中国では存在しないもしくは有名ではないものがメインとして周知されている。しかし在日中国人は、大抵「池袋駅」、「高田馬場駅」の近くの中華料理店へ食べに行く。その辺の中華料理店は四川風味料理が多く提供されているので、中国人向けの料理店の特徴として、メニューは全て辛いことを表すために赤々とした表示であり、辛いものが多く提供されていると感じる。在日中国人は皆が辛いものを食べられるわけではないが、日本料理は大部分の中国人にとって味が薄いので、長年日本等の外国に住んでいる中国人にとって、この辛い味が時々懐かしくなる。

中国人向けの料理店は常に以下の料理をメインとして提供している。

水煮牛肉(スイジュウニョウロウ)

水煮鱼(スイジュウユウ)

参照:https://pic.pingguolv.com/uploads/allimg/190428/172-1Z42Q60232.jpg

毛血旺(モウシエーワン)

参照:https://tonkou.jp/wp-content/uploads/2021/08/%E6%AF%9B%E8%A1%80%E6%97%BA.jpeg

参照:https://tonkou.jp/wp-content/uploads/2021/08/%E6%AF%9B%E8%A1%80%E6%97%BA.jpeg

本場の中国料理のご紹介

①辛くない料理がたくさんある

先述した「中国八大料理(八大地方菜)」の内、四川(シセン)と湖南(コナン)の料理は辛味がメインであるが、他の六大料理はあまり唐辛子を使用しないイメージがある。特に中でも、広州料理は蒸し料理が有名で、辛くなく、味付けは薄いものがメインである。

参照:https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/i-2.jpg

※写真は広州の「早茶(ザオチャ)」である。「早茶(ザオチャ)」の意味は朝お茶を飲んで、蒸し料理を味わうことである。日本ではその料理がよく「飲茶(ヤムチャ)」と呼ばれているが、中国ではその呼び方をせず、「早茶(ザオチャ)」という。日本でもこの本場の「早茶(ザオチャ)」を味わうことができ、日比谷と新宿にあるティム・ホー・ワン(添好運:https://timhowan.jp/)という店がオススメである。(皆さんぜひ食べてみてください!)

私の故郷は杭州(コウシュウ)であり、杭州は浙江省(セッコウショウ)に属しているので、杭州料理は浙江料理の一種である。私は「糖醋排骨(タンスパイグイ)」という料理が小さい頃から好きで、それも浙江料理の中では有名な一品だと思う。日本の「黒酢の酢豚」料理と似ているが、「糖醋排骨(タンスパイグイ)」は砂糖が入っていて、甘味がもっと強い。

参照:http://img-cdn.jg.jugem.jp/da1/1481546/20091017_1148195.jpg

②食の違いは省と省の間だけでなく、南北においても違いがある

中国の料理には、省と省の間の違いだけではなく、南北としても色々な違いがあると考えられる。

いくつかの例をあげる。

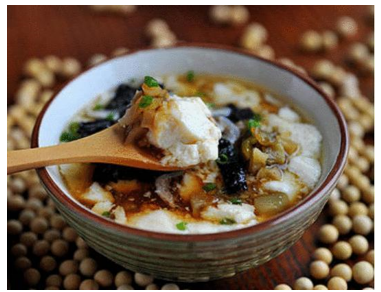

1)豆腐料理

参照:https://www.sohu.com/a/287761135_99992581

中国では豆腐をスープにつけて食べる料理がある。その料理は北と南で両方食べられるが、北のスープは塩味である一方で、南の人は砂糖を入れて甘い味付けをして食べる。

2)ちまき

参照:https://www.sohu.com/a/287761135_99992581

南の人は甘い味付けが好きというイメージがあるが、ちまきを食べる場合、南の人は肉が入っている塩味のちまきを好む。そして辛い物を好む北の人は、ちまきを食べる場合、中に大きな赤いデーツを入れて、砂糖をつけて食べる食べ方が好きである。

3)主食

南部では米を常に食べているが、北部では小麦が主流のため、麺類を主食としている。

終わりに

この記事を通して、日本の中華料理と本場の中華料理の違いが少し分かるようになるのではないだろうか。中国の料理は数が豊富で、すべて紹介することはできないが、ぜひ日本人の方にも本場の中華料理店で本場の中華料理を食べてもらえると嬉しいです!

コメント