日々の業務において自身は「考える」ということが今一つ理解できていなかった。ここでは11月2日に行った勉強会の内容と自身が今後どう解決していくのかについて、レポートとしてまとめていく。

「考える力」の重要性

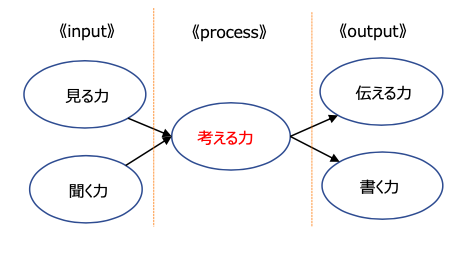

事柄には「input(見る力と聞く力)」と「output(伝える力と書く力)」が存在し、特に仕事においてoutputはとても重要である。では、相手に誤解を与えないoutputを確実にできるためにはどうすればよいのか。

ここで重要なことは、processにあたる「考える」力を身につけることである。

Processである「考える力」は、物事を紐づけることやかみくだくことで整理をし、相手に誤解を与えない明確なoutputを生み出すためにも重要な力である。また、考える力が無ければ知識や技術も得られないため、日ごろから考える力を養う必要がある。

ロジカルシンキング

考える力を養うにあたり重要なことは、「ロジカルシンキング」を身に着けることである。

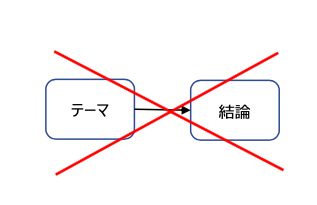

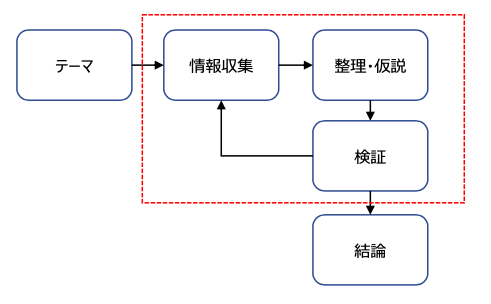

ロジカルシンキングとは、「物事を筋道立てて、体系的に、矛盾なく考えるための思考法」であり、全ての事柄のテーマに対して明確で誤解の無い結論を導き出すためにとても重要な思考法である。

(今日の昼メシ程度であればテーマと結論が直結しても問題は無いが、仕事ではそうはいかない)

ロジカルシンキング

に表すと難しいことのように思えるが、普段から人は無意識にロジカルシンキングで物事を考えている。例

えばテーマが「食べたいもの」だとする。情報収集は「周辺の飲食店リサーチ(営業時間や飲食店のジャンル等)」や「昨日食べたものは何であったか」である。整理・仮説については「昨日はガッツリしたものを食べたから今日はさっぱりしたものが食べたいかも」となり、検証として「○○であればかぶっておらず、しかもさっぱりしたものだ」とまとまり、結論として「よし、○○を食べよう」につながる。

ロジカルシンキングとは、この項目の冒頭で述べた通り「物事を筋道立てて、体系的に、矛盾なく考えるための思考法」であり、「筋道立てて、体系的に、矛盾なく」が成立して無い状態を所謂「感情的(主観的要素)になる」という。感情的になるということは冷静に物事を考えられず、矛盾も生じやすくなり、最終的には信頼をえられず良い評価も得られない。

信頼され良い評価を得るためにもロジカルシンキングを常に意識しなければならない。

ロジカルシンキングの正体

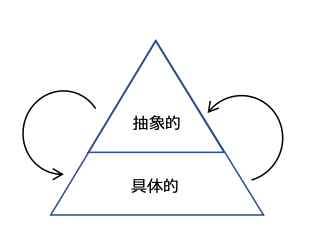

ロジカルシンキングは「①具体化と抽象化」、「②構造化」、「③因果関係」の三大要素で構成されている。

①具体化と抽象化

例)

・具体的→抽象的:肉とかラーメンが食べたい→ガッツリしたものが食べたい

・抽象的→具体的:ガッツリしたものが食べたい→肉とかラーメンが食べたい

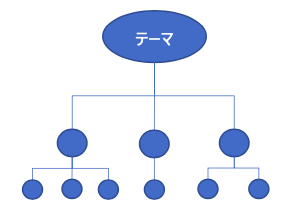

②構造化

特に頭脳労働者は答えが無いものに答えを出していくため、構造化の概念はとても重要である。

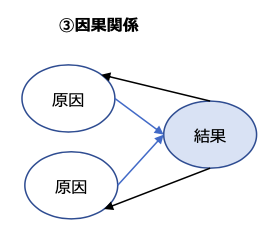

③因果関係

例)

・結果→原因:トラブルが起きた場合はトラブルから原因を追究する。

・原因→結果:○○な原因があるからトラブルの発生が予想される。

上記3つの三大要素を図に表すと難しく思えるが、「三大要素」は誰しもが必ず無意識的にできていることである。

ただし、無意識だとムリムダムラがあるため常に意識的に行うことが重要であり、常に「三大要素」を意識できていることこそがロジカルシンキングと言える。

ロジカルシンキングの活用

上記で取り上げた「三大要素」を組み合わせることで、どのように活用していくのか。

①全体と構成要素

何か作業をする上で抜け漏れが発生すると、他の作業に差し支えることや途中で停止することが起きてしまい、作業結果の質が大きく落ちてしまう。仕事において質が落ちることは絶対にあってはならないことで、抜け漏れや誤りを防ぐために、上記図のように1つの大きなテーマから要素分解をしていき抜け漏れや誤りを無くし全てを把握することが重要である。

業務の具体例としては作業計画を立てることや要点整理およびタスクを洗い出す場合に活用される。

※基本的には大きな「テーマ」から要素分解をしていくが、確認や検証のために分解したところから入ることもある。しかし、ロジカルシンキングを理解した上でできることであり、まずは大きなテーマから抜け漏れ誤り無く要素分解ができるようにならなければならない。

②因果関係の整理

結果に対して原因を要素分解し追究していくことで解決に繋げる。

例えば、「痩せたいけど痩せない」という結果について解決方法を見付けていくとする。まずそのために大きな原因として「カロリーの過剰摂取(上記図の原因A)」と「運動不足(上記図の原因B)」が挙げられる。更に、要素分解していくとカロリーの過剰摂取の原因として「好物が高カロリーなもの」や「野菜が嫌い」等が挙げられ、運動不足の原因については「運動が苦手」や「面倒くさい」等が挙げられる。このように結果に対して要素分解により整理をしていき、原因を追究することで解決という結果に繋げることができる。

業務の具体例としてはトラブル解決やマーケティングの際に活用される。

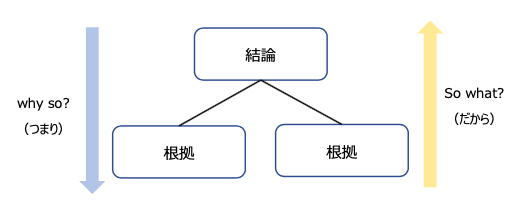

ロジカルシンキングのまとめ

ここまでロジカルシンキングについての説明や正体および活用法について記載してきたが、大きくまとめると下記図のようにまとめることができる。

- トップダウン:結論から徐々にかみ砕き、抜け漏れや重複した内容のない具体的な内容を導きだすこと。

- ボトムアップ:具体的な内容をカテゴライズし、結論を導き出していくこと。

物事を考え結論を導き出すにあたり、トップダウンから入るのかボトムアップから入るのか、どちらでも問題は無い(ただし、事柄によっては向き不向きがある)。ここで重要なことは、どちらから入ったとしても抜け漏れや重複した内容が無い状態や、誤解の無い結論を導き出すということであり、そのためにはカテゴライズをする(粒度を揃える)ことが重要なポイントとなる。

思考法とフレームワーク

物事を考えるにあたり、様々な思考法やフレームワークが存在する。

ここでは特に重要で基礎となる思考法とフレームワークについてまとめる。

思考法

多くの思考法が存在するが、ここでは頭脳労働に特に重要で基礎となる2つを紹介する。

①ゼロベース思考

その名の通り、何もない状態から入り結論を導き出す思考法である。結論を出すにあたり必ず何かしらの前提があるが、前提を踏まえて結論を出すのではなく、前提を壊して何も無い状態から答えを導き出していく。

答えの無いものに答えを導き出す頭脳労働者には特に必要な思考法であり、ゼロベースから考えることで無駄をはぶくことや自由な発想を持って結論を導き出すことができる。

②論点思考

全ての事柄には結論が存在するが、明確な結論を導き出すための的確なテーマの置き方を考える思考法である。

例えば、「売上が低迷している」という現状があり解決方法を導き出す際に、まずはテーマを定めて解決策の結論を導き出して行く。ここで定めるテーマは「売上を向上させる方法」ではなく、「売上が低迷している原因」が正しい。売上の向上は解決策であり、解決策を導き出すにはなぜ売上が低迷しているのか原因を追究しなければ明確な解決策は導き出せない。

上記の例えからすると確かに売上が低迷していることに対して解決策を導き出すという結論はあるが、結論をテーマに定めてしまうと結論までに至る過程に必ず抜け漏れや誤りが発生し明確で正しい結論を導き出すことができない。

単純に結論をテーマとして定めるのではなく、結論を導き出すために原因を追究できるテーマ設定が重要である。ここでも考える力が重要であり、思い付きでテーマを定めるのではなく解決策を導き出す確実なテーマを出すために「考える力」が重要である。

フレームワーク

フレームワークとは結論を導き出すにあたり、十分な情報得るために必要な手段である。

①why so?(つまり)とso what?(だから)

why so?(つまり)とso what?(だから)は結論を確かめるための手段である。

結論には必ず根拠が存在するが、結論を導き出す出すためには根拠が必要である。「根拠」がある→「だから」→「結論」に至る、「結論」がある→「つまり」→「根拠」という仕組みがあり、この仕組みが成り立っていないと相手に不明瞭な情報を与えてしまう。

普段無意識に「だから」や「つまり」という言葉を使っているが、自分の話す内容が相手に伝わっていない時や、逆に相手の内容が伝わらない時は「why so?(つまり)とso what?(だから)」の使い方や認識が間違っている。相手に明確に内容を伝えるためには、日常から「why so?(つまり)とso what?(だから)」を意識して考えなければならない。

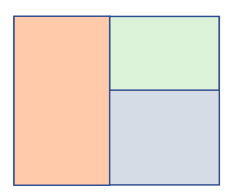

②MECE

MECEとは「抜け漏れや重複を無くす」ための手段である。「抜け漏れや重複を無くす」ということは、相手に説得力のある内容を伝えることができ、結論をスムーズに導き出せるということである。

《抜け漏れや重複した内容がある状態》

この状態では説得力もなく、誤解を招き、結論までスムーズにたどり着くことができない。

また、商品の場合は機能に不都合が起きてしまい質の悪いものになってしまう。

《抜け漏れや重複した内容が無い状態》

この状態にすることで明確に説得力のある内容を伝えることができ、不備のない状態のものを生み出すことができる。

「抜け漏れや重複した内容が無い状態」にするために重要なことが前項【ロジカルシンキングのまとめ】でも触れている「カテゴライズする(粒度を合わせる)」ことである。要素分解しカテゴライズすることで、抜け漏れや重複した内容が無い状態を導き出すことができる。

まずは何事も考えるにあたり、常に意識的に要素分解しカテゴライズする力=「考える力」を身に着ける必要がある。

感想

以前より「考える」ということが苦手であったが、今回の勉強会に参加して、そもそも「考える」ということが具体的にどのようなことなのか学べたことで、積極的に日頃から「考える」ことを意識しようと思える内容であった。

正直、このレポートをまとめていく中で、各項目に類似した内容も含まれており、まとめる順番に混乱した部分もあったが、今回の各項目の内容は特別難しい要素は無く、そもそも日頃から考えるということに意識を向けていなかったことを改めて実感した。

また、私自身が普段から考えが浅はかになってしまうことも多々あるため、私自身はまず「論点思考」と「カテゴライズ」を鍛えて改善することが必要だと感じた。特に仕事においては業務に取り掛かる際、初めの段階できちんと考えずに漠然とした論点しか定めておらず、そのためにカテゴライズに繋げることが出来ていないと感じたため、特に普段から意識的に鍛えたいと思う。

コメント